「BASE(ベイス)が売れない」は勘違い!ネットショップの正しい運営法

無料で自分のネットショップを開設できる「BASE(ベイス)![]() 」。テレビCMも打たれている話題のサービスですが、「メルカリに比べて売れない」と思っていませんか?それは、「BASE」の本当の使い方を分かっていないのが原因かもしれません。

」。テレビCMも打たれている話題のサービスですが、「メルカリに比べて売れない」と思っていませんか?それは、「BASE」の本当の使い方を分かっていないのが原因かもしれません。

今回は、BASEの特徴やメリットから、うまく売るにはどうすればよいかといった運営方法まで解説していきます。

「BASE(ベイス)は売れない!」そう思ってない?

「メルカリ」や「Yahoo!オークション(旧ヤフオク)」同様、仕入れた商品をネット販売するための方法の一つとして「BASE(ベイス)![]() 」があります。すでに使っている方も多いかもしれませんが、実はこのBASE、「メルカリなどに比べて思ったより売れない!」という嘆きの声も聞かれるサービスです。

」があります。すでに使っている方も多いかもしれませんが、実はこのBASE、「メルカリなどに比べて思ったより売れない!」という嘆きの声も聞かれるサービスです。

なぜ、メルカリでは売れるのにBASEでは売れないのでしょうか?それは、BASEの正しい使い方を理解できていないからです。

そもそもBASEって何?

BASEとは、誰でも簡単に独自のネットショップを作ることができるサービスを提供しているサイトのことです。この「ネットショップ」とはEC(エレクトロニック・コマース)サイトとも言い、電子商取引をするサイトのことです。有名なAmazonや楽天は、多数のECサイトが集まったECショッピングモールといいます。ECサイトは、自分で一から作るには多くの知識や手間が必要です。

BASEは、ネットショップのデザインから決済するためのシステムまで、ネットショップづくりをサポートしてくれます。ネットショップの作成に必要なすべての要素がテンプレートにまとめられており、PCが苦手な方でも数分でネットショップを作り上げることができます。

非常に便利なサービスですが、「個人のネットショップ」というBASEの特徴に「メルカリでは売れるのにBASEでは売れない…。」という状態に陥る要因があります。

BASEは、言うならば個人商店のようなものです。それに対して、メルカリはフリーマーケットスペースのようなもの。出店者は、フリマに来てくれた人全員に自分の商品を見てもらえる可能性があります。ところが個人商店では、自分の店の知名度を上げ、ファンを作っていくしか集客の術はないのです。そのためBASEでは、メルカリのようにただ出品してひたすら待っているだけでは売れません。これが、「メルカリでは売れるのにBASEでは売れない」要因です。

特に「自分だけのネットショップ」にこだわらないのであれば、メルカリやYahoo!オークション(旧ヤフオク)で十分でしょう。

しかし、ネット上に自分の店を持ち、これを大きくしていくことが目的であれば、BASEは非常に便利なサービスです。BASEの特徴や集客方法を把握し、効率よく使っていきましょう。

BASEはGoogle検索にかからない

BASEでは商品検索がBASEの専用アプリからしかできません。これはBASEを利用する上で大前提となる知識です。Google検索などで商品を検索しても、BASE内の商品はヒットしません。それゆえ、その他のネットショップよりもアクセス数が少なくなりがちです。

1カ月は、検索エンジンに反映されない

これはBASEに限った話ではありませんが、一般にネット上のサイトは開設後1カ月間は検索エンジンに反映されません。Googleなどの検索エンジンでは、販売中の商品だけでなくショップ自体も検索に引っかからないということです。

BASEは独自のアプリ内なら商品検索をすることはできるので、1か月間全く集客できないわけではありませんが、それでも通常の検索エンジンにかからないデメリットは大きいです。

これは仕方のないことなので、開設してすぐに「売れない、人が来ない」とあきらめないようにしましょう。

BASEで売れるようにするには?-商品を見直す

自力で集客しないといけないネットショップでは、並べる商品に需要があるかが大事です。

そこで、ネットショップではどのような商品が売れやすく、どのような商品が売れにくいかをお話します。

まず、「今後ネットショップで売れる商品」は、ハンドメイドなどのオリジナル要素の強い商品、ネットでしか購入できないようなレアな商品などです。

逆に「今後売れにくくなる商品」は、どこでも購入できるような商品、独自性のない型番商品などです。

つまり、あなたのお店を人気のネットショップにするには、あなたのショップでしか買えないものを扱ったり、「マタニティグッズを買うならこのショップ」と思われるほどの専門性を出すといった工夫が必要です。服飾から家電、家具までなんでも扱うようなショップでは、すでにいくつも大型ショップがあるため、今から人気店に育てるのは至難の業でしょう。

売れる商品の探り方

それでは、売れる商品はどのように探していけばよいのでしょう?

まずは、とりあえず売れそうな商品をBASE![]() に登録していきましょう。ただし、「すでにBASEに出品されていて、人気のある商品ならよいのではないか」という考え方は危険です。誰もがそのように考えるので、その中に混ざって同じ商品を出品していくと、価格競争が起こります。

に登録していきましょう。ただし、「すでにBASEに出品されていて、人気のある商品ならよいのではないか」という考え方は危険です。誰もがそのように考えるので、その中に混ざって同じ商品を出品していくと、価格競争が起こります。

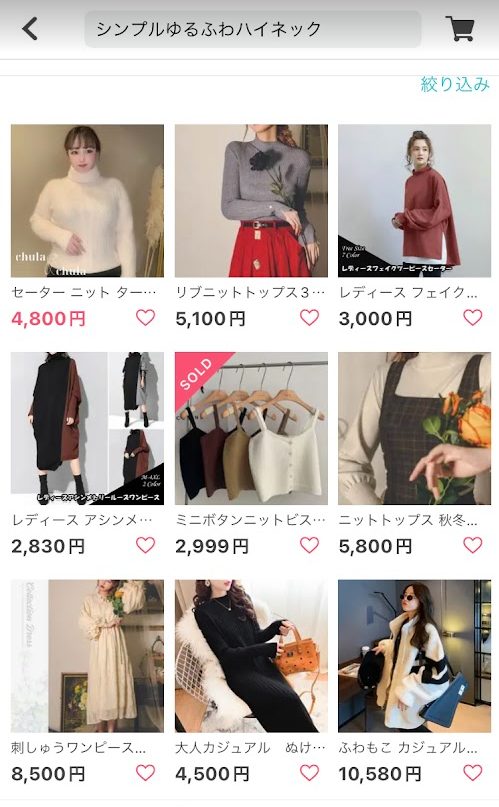

実際に、下の画像のようにBASE内にある同じ商品でも、価格がバラバラです。同じ商品である以上、他よりも価格を安くすることでしか違いを出せないからです。これでは、儲けも思うように出せません。

BASE内の商品検索については「Pay ID」のアプリをインストールすると確認することができます。

参考:Pay ID

このように、すでに人気のある商品に乗っかった上で価格面で争うのではなく、価格以外の要素でオリジナリティを出していきましょう。全くのオリジナルでなくとも、周りと少し視点を変えるだけで売れる商品は見つけられるのです。そのコツをこれからご紹介します。まだBASEに登録をしていない方は、下記より登録してください。

その1.メルカリで売れている商品を参考にする

まずは、メルカリで実際に人気のある商品を登録してみましょう。BASEで売れている商品をBASEで出品すると価格競争が起こりますが、メルカリで売れている商品がBASEでも販売されているとは限りません。メルカリをBASEに変えるだけで売れる可能性が上がるのです。

参考:メルカリ

そのため、はじめのうちはメルカリで売り切れているものをBASEで出品するだけでもよいでしょう。

その2.楽天市場で売れている商品を登録する

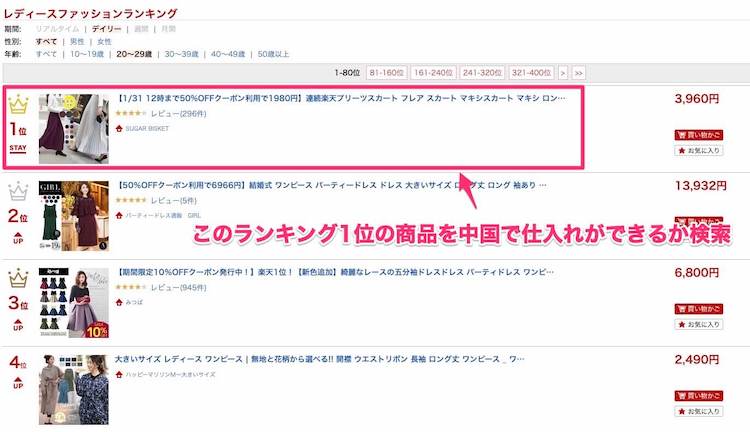

楽天市場は、レディースアパレルの市場規模が最も大きいネットショップです。中国から輸入できるレディースアパレル商品を扱うショップも数多く、それらの売れ筋商品をBASEに登録していくだけも売れる可能性があるでしょう。

売れているかどうかは、楽天ランキングも参考に探すとよいでしょう。

参考:楽天市場

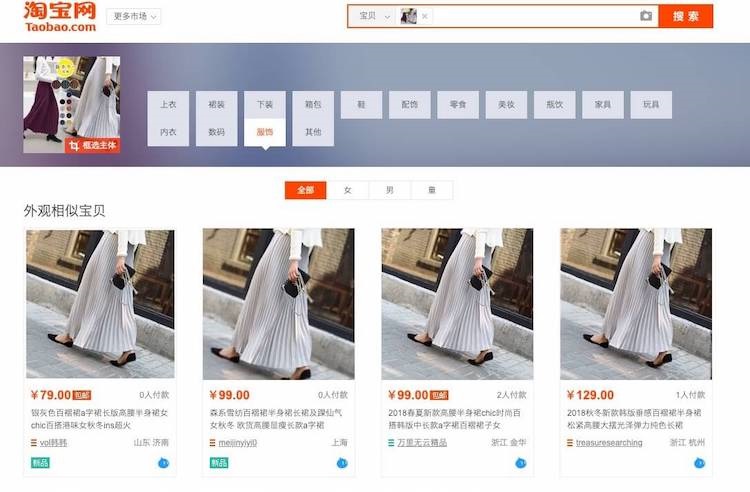

ランキング上位の商品を見つけたら、その商品が中国のネットショップで購入できるかを確認します。おすすめは「タオバオ」です。

参考:淘宝网(タオバオ)

タオバオで商品を探し、いい物があれば輸入して自身のBASEで販売すると良いでしょう。

その3.SHOPLIST(ショップリスト)の売れ筋商品を登録する

ファッション通販の専門サイトであるSHOPLIST(ショップリスト)は、「お気に入り登録数」からその商品の人気度を簡単に知ることができます。このショップリストにも、中国からの輸入品を販売しているショップが数多く存在します。

楽天市場と同じく、人気のある商品を中国のネットショップから探し、輸入して販売するとよいでしょう。

その4.集客できる商品を選定していく

その1~その3のような方法を使って商品を登録しておけば、その中から「注文が入りやすい」「お気に入り数が上がりやすい」といった反応の良い商品がわかってくるでしょう。ウケのいい商品がわかりづらいときは、登録する商品数を多くしてみるとよいでしょう。分母の数が大きくなるほど、その中で抜きんでている商品は見つけやすくなります。

そして、反応の良い商品は「集客のための目玉」にするため、あえて価格を下げてさらに売れやすくしましょう。「〇〇を買うなら、あのネットショップがいい!」というような専門商品を作ることで、人を集め、その他の商品も目に触れるようにしていくのが狙いです。

集客用の商品の価格は、2,000円前後にするのが良いでしょう。

顧客のニーズからコンセプトを決める

よりショップに専門性を持たせるため、お店のコンセプトを事前に決めておくとよいでしょう。その際注意しなければならないのが「商品カテゴリを並べただけではコンセプトとは言えない」ということです。「キッズ用品の店」「レディースランジェリーの店」「バスグッズの店」など、商品カテゴリを限定するのはわかりやすくていいのですが、これだけではショップの専門性をアピールするにはインパクトに欠けます。

キッチン用品で例えると、顧客の需要は「便利で使い勝手の良いキッチン用品が欲しい」「見た目がおしゃれでスタイリッシュなキッチン用品が欲しい」「とにかく安いキッチン用品が欲しい」など、人によって様々だからです。

「とにかく安いキッチン用品が欲しい人」と「高くてもスタイリッシュなキッチン用品が欲しい人」は、同じキッチン用品のショップに訪れた場合でも商品を探す動機が異なります。「ただキッチン用品を取り揃えただけのショップ」では、どっち付かずの中途半端なお店になってしまいがちです。

そこで、同じキッチン用品のお店でも、「少し高価でも、おしゃれでスタイリッシュなキッチン用品が欲しい人向けのアイテムを揃えたお店」としたり、「見た目のかわいさはなくても、実用的で安いキッチン用品が買えるお店」としたりすることで、一部の人に強烈に刺さるショップにします。これがコンセプトというものです。

顧客のニーズを予測し、狙う層をしっかりと定めたコンセプトを掲げましょう。

購入につながるショップ作りをしよう

売れるネットショップに必要な集客力を高める方法についてお話しました。

次は、集まった顧客が「商品を購入する」に至るホームページ作りをしていかなければなりません。せっかく人を集めても、ウィンドウショッピングだけで実際の購入につながらなければ意味はありませんからね。

来店してくれた人が確実に商品を購入してくれるショップ作りのコツについて見ていきましょう。

商品写真のポイント

初めに少しお話したように、BASEでの売り上げがうまくいっていない方の中には、メルカリやYahoo!オークション(旧ヤフオク)といったECモールとの区別がきちんとついていない方がいます。そして、そんな方のショップでよく見かけるのが「メルカリやYahoo!オークション(旧ヤフオク)と同レベルの商品画像を載せている」ということです。

メルカリやYahoo!オークション(旧ヤフオク)とは違い、BASEは「個人の運営するネットショップ」なので、顧客はショップ経営者=プロと考えています。わざわざネットショップを選んで買い物に来るわけですから、顧客はあなたのショップに「メルカリやYahoo!オークション(旧ヤフオク)以上の質」を求めて来店しています。それなのに、同程度の素人感あふれる写真しか載っていなければ購買意欲も失せてしまいます。

ネットショップであるBASEにおける商品写真は、顧客を安心させられるだけの「質」を感じさせるものであることが必要不可欠です。何枚ものきれいな写真の中に、たった一枚だけ質の悪い写真があったとします。たった一枚でも、その一枚をたまたま見てしまった顧客があなたのショップを離れる原因となりえます。そう考えると、すべての写真に全く気が抜けないことがわかると思います。

最善はプロのカメラマンに撮影を依頼することですが、その費用を捻出するのが難しい方もいるでしょう。

そこで、自分で撮影しても最低限必要なクオリティのある写真が撮れるよう、気を付けるべきポイントをご紹介します。

その1.一切の汚れを取り除く

商品写真は、自宅で撮影することも多いですよね。そのために、埃や細かなごみが一緒に写り込んでしまっている写真をよく見ます。

もし一般の眼鏡屋さんで、商品の眼鏡に埃が積もっていたら、お店自体はキレイでもなんだか買う気はなくなってしまいませんか?ネットショップの商品写真もそれと同じようなものです。顧客は商品写真のゴミや埃から、その商品の保存環境や状態を悪いほうへ考えてしまいます。

大きなゴミの映り込みだけでなく、細かな埃もしっかりと粘着テープやエアダスターで取り除きましょう。

その2.どうしても残ってしまう細かな埃はアプリで消そう

どれだけ必死に取り除こうとしても、シャッターを押すまでにどこからか舞い戻ってくる埃に悩まされることもあるでしょう。そんな時は、アプリを使って撮った写真を後からきれいに加工していきましょう。

今では、「Photo Retouch」などの無料のスマホアプリで、写真の埃やゴミ、不要な部分を簡単に消すこともできます。写真を撮るうえで、商品に近い位置にある埃はアプリで削除しても不自然な跡が残ってしまいますので、あらかじめ削除可能な位置に気を付けて撮影しましょう。

その3.明るい写真を撮ろう

室内の撮影では、思ったより薄暗い仕上がりになってしまいます。プロのカメラマンと素人では、カメラの機能はもちろんですが何より照明設備が異なります。写真の撮影は晴れた日の日中に行うのが良いでしょう。それでも明るさが足りない場合は、スマホアプリの明るさ調整機能を使いましょう。

「LINEカメラ」や「Fotor」などの無料アプリ一つだけでは機能に限界がありますが、有料のアプリを用いなくても、無料アプリをいくつか併用することできれいな写真を作ることができます。

商品説明のポイント

BASEでは、商品説明を未記入にしているショップも多く見受けられます。それらのショップは、シンプルでスタイリッシュ、一見無駄を省いたかのようなお洒落な作りになっています。

しかし、それらのサイトの売り上げが好調かというとそうでもありません。

売れているショップの中には、シンプルでお洒落なものもあり、真似したくなる気持ちもわかります。ですが、シンプルなサイトデザインであるにも関わらず有名なショップは、ショップ内以外でしっかりとマーケティングを行っています。商品の詳細や魅力が雑誌などで取り上げられ多くの方に伝わっています。それゆえに、ショップ内で商品説明を行わない、シンプルな作りが可能となっているのです。

では、あなたのショップはどうでしょう?ショップの認知度が上がったり、扱う商品の魅力が多くの人に広がっていないのに商品説明を行わないのはデメリットでしかありません。顧客は、あなたの商品を実際に手に取ることはできず、商品説明からしかその魅力を知ることはできないのです。

ショップ内の商品説明以外でマーケティングをするには、その分資金や知識が必要になります。ショップが軌道に乗るまでは、商品説明をしっかりと記載し顧客が商品のイメージをつかみやすいショップ環境にしておきましょう。

まず、商品説明と写真は「多すぎるかな?」と思うくらいの量を用意します。顧客は、あなたの用意した説明と写真を吟味し、「購入してもよい」と思えるだけの材料を探します。ショップに来ている以上、「購入したい」という欲求は少なからずあるはずですから、お客さんを説得できる写真や情報を求めます。もちろん、判断材料である商品説明や写真は多ければ多いほどいいですし、多すぎるからと言ってショップを離れることはあり得ません。

商品説明を書くのが苦手だからと適当に済ませていては売上は伸びません。売れるショップづくりには、詳細な商品説明は必要不可欠です。

もちろん、シンプルでおしゃれなショップのデザインに憧れる気持ちも、それゆえに長々とした商品説明が邪魔に思う気持ちもわかります。しかし、ショップ開設後はなによりもまず「売れるショップを作ること」「商品の魅力を伝えること」「そのために商品説明と写真の充実を図ること」が何より大事です。

以上の基礎的なことをきちんと行い、知名度が上がり、ショップが軌道に乗った段階で、自分の思うままのショップづくりにチャレンジするのが良いでしょう。

ショップ外でのマーケティング方法

先ほどは、BASEのショップ内でできる、売れるための工夫の話をしました。

ここからは、BASEのショップ外で行う宣伝や集客の方法を見ていきましょう。

その1.Instagramのショッピング機能(Shop Now)を活用しよう

Instagramのショッピング機能(Shop Now)とは、Instagramに投稿した画像に商品リンクのタグを付けることができる機能です。

1投稿に画像が1枚の場合は最大5件、複数枚ある場合は最大20件の商品タグを無料でつけられます。

投稿を見たユーザーが写真につけられたタグをタップすると、商品の詳細ページが表示されます。

そして、そこから直接BASEのページに移動し、商品を購入することができます。

Instagramは国内で3300万人もの人が利用していますので、ハッシュタグなどをうまく使いフォロワーを増やしていけば、Shop Nowは有効な集客ツールになります。

その2.Web広告を活用しよう

無料の販促方法である程度の売り上げを出すことができれば、売上金を投資してWeb広告を打つのもよいでしょう。

まずはInstagramやFacebookなどのSNSでお金をかけずに宣伝し、少しずつ効果が出てきたら有料の広告で一気に認知度を高めましょう。InstagramやFacebookは顧客をターゲッティングする精度が高いSNSなので、自分のショップの顧客になりえるユーザーへのアプローチが効率的に行えます。

有料のWeb広告としてはGoogleとYahoo!のリスティング広告がおすすめです。ユーザーが検索したキーワードをもとに広告を表示してくれるので、自身のショップへの関心が高いユーザーに広告が表示され、そのままショップへ飛んできてくれる可能性が高いです。

自身で打つSNSの広告とは異なり、キーワードの精度を高めるためにパフォーマンスのチェックをしたり、必要に応じてキーワードの追加や切り替えをしていく必要がありますが、集客に適したキーワードさえ見つけることができれば、非常に効果的な手法といえるでしょう。

その3.マーケティングを勉強するとなお良し

ここまで、自分の力で行う広告や宣伝の方法をお話してきましたが、有料のWeb広告などを視野に入れる以上、マーケティングの基本やネットショップのことをきちんと勉強したいと感じることもあるでしょう。その場合は、ネットショップを専門とするセミナーなどを利用するのもお勧めです。

BASEに限らず、ネットショップ1本で生計を立てられるほど売り上げたいと考える場合は、きちんとした講師に教えを仰ぐのが確実です。「有料のセミナーって本当に効果があるの?」と懐疑心を持つ方もいるかもしれませんが、少なくとも独学で学んでいくよりは効果があります。しかも、セミナーには同業者が数多く集まるので、情報交換の場としても有益です。

BASEでの商売がうまくいかない方は、知識なども含め自分のお店がプロの店といえるかどうか見直してみましょう。納得のいく出来になったら、あとは焦らずに毎月の売り上げ目標を定め、少しずつ成長を確かめていきましょう。

SNSを使って集客しよう

ここでは、SNSを使った効果的な宣伝方法についてお話していきます。最近ではInstagramやTwitterでハッシュタグを利用した集客の効果にも注目されています。

BASEと相性がいいInstagramでハッシュタグを利用する

BASEは個人のショップを作成できるサービスですが、できたばかりのショップは誰も通らない山の奥にお店を出しているようなものです。そのため、BASEでは、何も宣伝を打たなければ驚くほどアクセスがありません。BASEアプリから顧客が来てくれる可能性はありますが、それでも1日1桁のアクセスがやっとです。

そのため、集客力という点ではメルカリやYahoo!オークション(旧ヤフオク)に遠く及ばず、自身でSNSやハッシュタグを使った宣伝が不可欠です。様々なものがあるSNSですが、その中でも特にBASEと相性がいいのがハッシュタグを使って集客が出来るInstagramです。Instagramはユーザー数が多く、3300万人の国内利用者のほぼ6割が女性です。そのため、女性向けのショップとの相性がとてもいいのです。

Instagramの集客効果

実際にどの程度の効果があるのか知りたい方も多いと思いますので、一例を紹介しておきましょう。

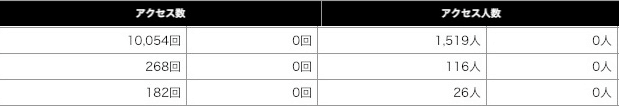

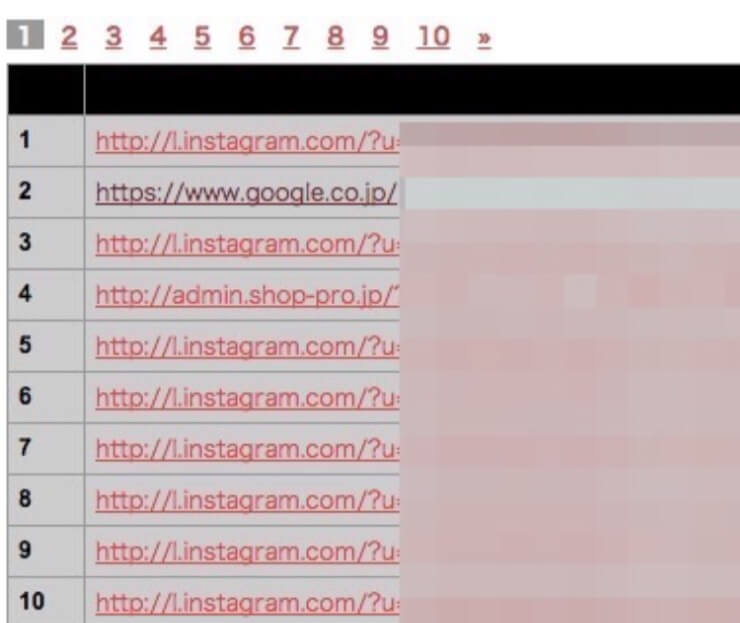

実はBASEはユーザーのアクセス経路を正確に知ることができないので、あるショップの「インスタ導入前」と「インスタ導入後」のアクセス数を見てみます。導入前と導入後で、実に1万PV近くの差が出ていることがわかります。

アクセスのルートを確認してみると、ほとんどがインスタ経由であることもわかりますね。

実際にBASEでもインスタ経由の集客が実を結んでいるショップはたくさんあり、インスタのフォロワー数が数万を超えるショップもあります。

Facebookの集客効果

Facebookも、Instagramとはまた違った層へアピールできる有用な宣伝媒体です。ユーザーのメインは30代から50代の男性で、ショップのコンセプトによってはインスタ以上の効果を出せるでしょう。

インスタとの連携も可能で、フェイスブックに投降した広告をそのままインスタへ流用することもできます。インスタに比べて長文を書くこともできるのでより詳しい商品説明を載せることができるのも魅力的です。

X(旧Twitter)でハッシュタグを使った集客効果

X(旧Twitter)の特徴は、ハッシュタグを使った拡散能力の高さにあります。インスタやフェイスブックと異なりユーザー層も幅広く、コンセプトに縛られず利用できるSNSといえるでしょう。

X(旧Twitter)はハッシュタグを使った拡散能力を活かし、ショップで行うキャンペーンなどに利用されることが多いです。「リツイートしてくれた人の中から抽選で賞品をプレゼント」といったキャンペーンを行えば、X(旧Twitter)のハッシュタグを使った拡散力でより多くの人の目に宣伝が触れることになります。

自身のショップコンセプトにピンポイントで合致する顧客に働きかけるというよりは、ハッシュタグを使うことでより多くの顧客の目に触れ、知名度を上げるために使うSNSといえますね。

ちなみに、InstagramやFacebookでもハッシュタグを使用できますので、それぞれの宣伝でも取り入れてみてはいかがでしょうか。

複数の店舗を運営し、業績拡大を図ろう

売上アップを図るためには、一店舗にこだわらず複数のショップを同時に運営していくことも視野に入れましょう。メルカリと違って、一人一店舗と決められていないのはBASEの強みです。

もちろん、BASE初心者が闇雲に複数のショップを運営してもうまくはいきません。成長の度合いに合わせたステップを踏んで、業績拡大を図っていきましょう。

その1.レディースアパレルを多様に扱うショップを作る

まずは女性向けのアパレルショップを作ります。そこでは、服や靴、小物まで幅広く扱うショップを作ってください。

このショップは、売れ筋商品を探るための試店舗という扱いです。ここで売れ筋商品を探り、専門店の開設へつなげていきます。

その2.見つけた売れ筋商品の専門店を作る

最初の総合店で販売を続け、多くの商品の売れ行きを比べてみれば、「売れ筋商品」や「売れ筋ジャンル」がわかってくるでしょう。この情報をもとに専門店を作っていきます。

専門店にすることで、他の総合店との差別化を図り、狙った客層に効率よくアピールし、専門性ゆえの高価商品も販売できるようにしていきます。

その3.専門店を増やす

専門店は、異なるジャンル毎に増やしていくと良いでしょう。レディース向けファッション一つとっても、「ワンピース専門」「大きいサイズ専門」「アウター専門」など、多様な専門性を持たせることができます。

顧客のニーズに狙い撃ちできる専門店を増やせれば、総合店一つよりも効率よく売り上げを伸ばすことができるでしょう。

BASEはSNSのハッシュタグを活用するなどやり方次第で売れる!

今回は「BASEでうまく売れない」という、初心者が陥りがちな問題についてお話してきました。ここまでお読みいただいた方には、もうBASEだから売れないのではなく、BASEでの売り方を知らなかっただけだ、ということがおわかりいただけたと思います。

重要なのは、「BASEには集客機能がない以上、メルカリやYahoo!オークション(旧ヤフオク)と同じでは売れない」と肝に銘じることです。

BASEは自身のネットショップを運営するサービスであり、あなたはプロの販売員であり店長なのです。その意識を持ち、データの収集や解析、ハッシュタグを使った宣伝などのショップ運営をしっかりと行えば、BASEはメルカリやYahoo!オークション(旧ヤフオク)以上の売り上げを出してくれるでしょう。