この記事では、ネット価格について解説します。ネットはグロスと対になって用いられることもありますが、ネットあるいはグロスという言葉は、業界によっても使われ方が違います。何となく使っていて正確な使い方はよく分からないままという人もいらっしゃるのではないでしょうか。

以下では、いくつかの業界での使い方を例に挙げて、ネットについて説明しているので、用語の使い方をマスターするための参考にしてください。そして、この記事の最後には、ネットやグロス以外の価格に関する用語についても解説しています。合わせてマスターしてください。

広告業界でのネットとグロスの使い方

まずは、広告業界でのネット・グロスの使い方について解説します。業界の内部の人にとっては当然のように使っている用語でも、他業種の人から見れば使い方が微妙に違ったりすることはよくあります。言葉の内容を勘違いして相手方の理解と齟齬が出ないようにするためにも、業界特有の使い方に慣れる必要があります。

ネットとグロスの一般的な意味

業界内の用例について話をする前に、一般的なネット・グロスの意味について解説しておきます。まず、ネットというのは、もともとは「網」という意味の英語である「NET」からきた言葉で、「正味」や「実質」といった意味になります。

例えば、パッケージされた食品などの重さに関して、「NET ○○g」という表記がなされていることがありますが、これは包装材や同梱されている乾燥剤などの重さを除いた食品の「正味の重さ」が○○gであることを意味しています。これ対して、グロスというのは、「総量」や「総計」といった意味で用いられます。先ほどの例でいうと、包装材などの重さも含んだパッケージ全体の重さがグロスということになります。

広告業界での使われ方は?

そして、広告業界では、マージンを除いた広告費の原価のことをネット、マージンを含んだ金額をグロスといいます。

マージンというのは広告代理店に支払う手数料のことです。広告を出す場合、その費用としては広告の制作費や運用費などのいわゆる原価が発生します。これに広告代理店に対して支払う「マージン」を足したものが、広告費となるわけです。

一般的に広告を出す場合は、広告主と広告を掲載する媒体の運営主が直接契約をするのではなく、広告代理店を通します。この慣習があるために、業界特有のネット・グロスの使い方になったものと考えられます。

マージンの算出基準に注意

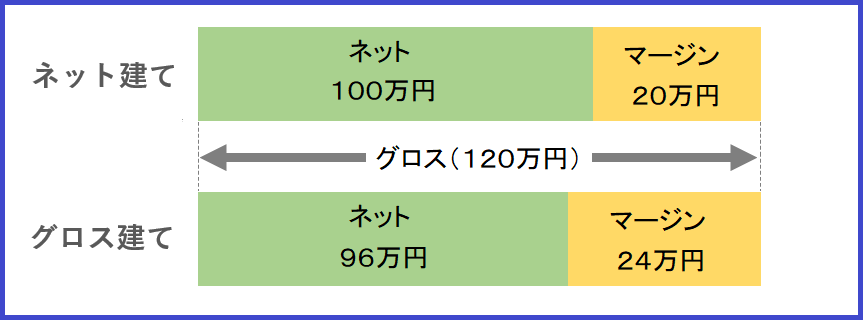

このネット・グロスに関連して注意すべきなのが、広告代理店へ支払うマージンの決め方です。広告代理店の手数料は、マージン率で決めることがありますが、マージンの金額の算出方法には、ネット建てとグロス建ての2種類があります。

ネット建ての場合、ネットにマージン率をかけて計算します。例えば、広告費の原価が100万円の取引の場合、つまりネット100万円でマージン率を2割とすると、広告代理店のマージンは20万円です。総額120万円の契約になります。

グロス建ての場合、グロスにマージン率をかけます。グロスが120万円なら、広告代理店のマージンは、24万円になります。この場合のネットは96万円です。

同じ総額120万円の契約でも、広告代理店のマージンはネット建てとグロス建てで4万円の差額が生じることになるのです。

グロス建てからネット建てへの流れと現状

以前は国内の広告業界の取引はグロス建てが多いとされてきました。しかし、外資系相手の取引が増えると、外資系で主流のネット建ての取引が増えていきました。

ネット建ての方が料金の計算が分かりやすく透明性が高いということで、新しい媒体の広告であるインターネット広告では、ネット建てが多くなっています。これに対して、以前から存在する新聞、雑誌、テレビなどの広告では、現在でもグロス建てでの契約が多く残っています。

先ほど例示したように、ネット建てとグロス建てでは、広告代理店に入る手数料は大きく変わります。現在は、ネット建てとグロス建ての双方が用いられている状態なので、両者の違いを把握して、契約当事者双方が誤解なく契約を結ぶことが重要になっています。

建設業界でのネットの使い方

次は建設業界でのネットの使われ方を見ていきます。建設業界ではネット価格という言い方をしますが、これは数量変更などがあった場合でも逐一計算をし直さずに、総額で計算した価格のことを言います。

建設業界の業界事情

建設業界では、天候などの影響で、工事の日数や稼動した人の人数などが変動します。これらの実数を単価に掛けて計算する実数精算という方法もありますが、細かな変動を逐一計算するのは現実的ではない面があります。そこで、すべてコミコミでいくらという金額を提示して、契約する慣習があるのです。

ネット価格で契約した場合、工事が順調に進み、予定よりも稼働日が少なく済めば建設会社の利益は多くなりますが、逆に、悪天候が続き、稼働日が多くなっても追加で料金を請求することはしません。稼働日などの実数にあわせるのではなく、見込みで計算した価格をネット価格というのです。

ネット価格での契約交渉

このような契約のため、交渉にも独特のやり方があります。

工事を行う前には、現地の測量を行いますが、測量に10日かかると見込まれた場合でも、実際には8日で終わることもあれば、15日かかってしまうこともあり得ます。

先ほども説明したとおり、ネット価格での契約の場合、8日で済んでも価格を割り引いたりはしませんし、15日かかっても追加料金を請求することはしません。

日数が減ったり増えたりすることを見越して、妥当な金額を交渉することになります。

仮に実際にかかった日数×単価で計算することにした場合、わざと時間をかけて作業をすれば、その分の代金を請求できるということにもなりますから、このような全体でいくらという契約方法には合理性があるのです。

見積もりへの影響

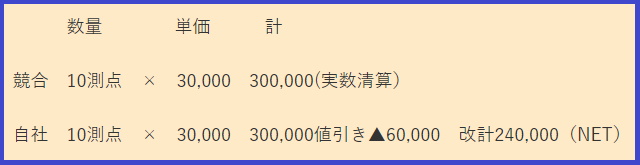

このような特徴があるネット価格では、見積もりを安く見せることも可能です。

例えば、先ほどと同じく測量を行う場合を例にすると、測量する地点(測点)が10箇所の契約で、現場の状況から考えて8箇所で済むと予想された場合、見積もりでは10測点の測量の金額を2割値引きしたという見積もりが出せるのです。

こうすれば実数精算を行って、10測点を単価で計算した見積もりよりも金額が安くなります。

実数精算ではないので、実際には7測点になったり9測点になったりしても金額は変わりません。9測点になれば利益が減ることになるので、リスクもないわけではありません。しかし、逆に7測点以下になれば利益が増えます。もちろん、見積もりが安く出せる分、受注可能性を高めることができるというメリットもあります。

このように建設業界では、ネット価格という概念が、見積もりを安く見せるためなどの目的で、特殊な使われ方をしているのです。

グロス=ネット+マージン

ここで、広告業界の例に話を戻します。すでに記載した内容と重複する点もありますが、グロスとネット、マージンの関係を考えてみましょう。

3者の関係を簡単に図示すると上のようになります。

グロスをA、ネットをB、マージンをCとすると、A=B+Cです。

広告原価を知りたいときは

図のような関係が成立するため、広告原価(ネット)を計算したいときには、総額(グロス)から、手数料(マージン)を引けばいいということになります。

B=A-C

式で表すと上のようになります。

総額を知りたいときは

総額を知りたいときは、最初に挙げたA=B+Cが計算式となります。原価に手数料を足したものが総額です。

ネット建てとグロス建ての計算

ネット建ての場合とグロス建ての場合の計算も式で表してみましょう。マージン率は2割とします。

まずグロス建ての場合

A=B+(A×0.2)

となります。

ネット建ての場合

A=B+(B×0.2)

となります。

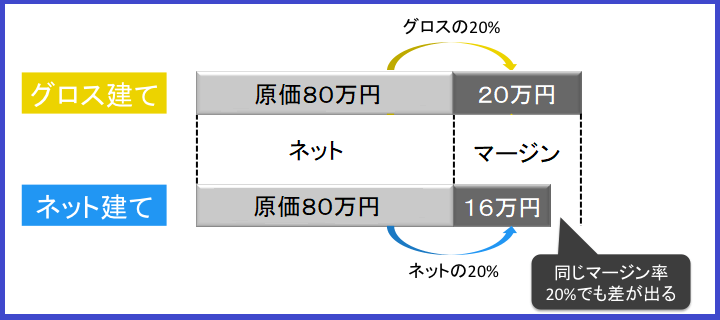

2つの式は同時には成立しないので、Bを80万円で固定します。

上の式は、A=80+(A×0.2)となり、Aは100万円となります。

下の式は、A=80+(80×0.2)となり、Aは96万円となります。

図示すると、以下のようになります。

同じ原価が80万円の広告でも、グロス建てにするかネット建てにするかでマージンの金額が変わり、総額も変わることが、この計算からも分かります。

ネット価格のもう一つの意味「仕切値」

流通用語としては、仕切値という言葉もあります。この言葉も知っておきましょう。

仕切値の意味と、卸値との違い

卸値という言葉は耳にする機会が多いでしょう。卸値は、問屋が小売店に商品を売るときの価格です。

これに対して仕切値というのは、メーカーが問屋に商品を売るときの価格です。この仕切値のことをネット価格ということもあります。

ちなみに、この場合の「ネット価格」という言葉は、先ほどご紹介した建設業界の「ネット価格」とは意味がかなり違います。このようにネットという言葉は、業界でかなり違う使い方をされているので、気をつけてください。

仕切値と卸値と定価

仕切値と卸値、定価の関係を例で考えると以下のようになります。あるメーカーが定価1,000円の商品を製造している場合で考えます。

なお、定価について後で解説しますが、メーカーが小売の段階でこの値段で売ってほしいという希望で付けるものです。ただし、一部の例外を除いて、定価販売を強制することはできませんから、メーカー希望小売価格とも表現されます。

メーカーは、問屋に500円の仕切値で販売します。

これに問屋は自分の利益を100円上乗せして、600円で小売店に卸します。この600円が卸値です。

小売店は利益を200円上乗せして、800円で販売します。この場合、定価の2割引で販売したことになります。

単純化した例ですが、このようにして小売店での販売価格は決まっています。

仮に小売店がメーカーからの直接仕入れを行うと、500円で仕入れることができ、同じ200円の利益を上乗せしても700円で販売できることになります。

マージンの意味とは?

ネットやグロスについては、一般的な意味についても書きましたが、マージンについては書いていなかったので、順番が前後しますが、ここで補足しておきます。

一般的な意味は?

一般的にマージンというと、販売価格から原価を引いた「粗利」や、「利ざや」といった意味で使われます。また、広告業界のところで解説した手数料の意味でも使います。買い手と売り手の間に中間業者が入った場合に、その中間業者が取る手数料のことをマージンといます。

本来の意味は余白

マージンは英語でmargin。本来は、余白、欄外、余裕といった意味があります。印刷業界では、余白を取ることを「マージンを取る」といいますから、この言葉も業界によって意味が変わってくる言葉の一つといえるかもしれません。

価格に関する、その他の流通用語

この記事の最後は、ネットやグロス以外の価格に関する流通用語を解説します。一部、既述のものも含んでいますが、ご容赦ください。

小売店に販売する際の「卸値・卸価格」

この記事でも既に触れましたし、一般的にもよく使う用語なので、改めて説明するまでもないかもしれませんが、卸値や卸価格というのは、卸問屋が小売店に商品を販売するときの価格のことをいいます。

商品を仕入れる際の「仕入れ値・仕入れ価格」

仕入れ値や仕入れ価格は、商品を仕入れる際の価格のことを言います。メーカーから卸問屋が仕入れる場合も、卸問屋から小売店が仕入れる場合も、同じ言葉を使います。

メーカーが卸問屋に販売する際の仕切値や、卸問屋が小売店に販売する際の卸値も同じ価格のことを指していますが、仕入れ値や仕入れ価格は、商品を仕入れる側から見たときの表現である点が異なります。

商人の隠語「上代・下代」

それぞれ「じょうだい」「げだい」と読みます。上代は定価(メーカー希望小売価格)、下代は仕入れ価格のことです。元々は、商人たちの間での隠語で、お客様に仕入れなどの話をしていることを知られないために使われたとされています。

上で紹介した卸値や仕入れ値と違って、小売に関係する業者以外では、ほぼ使われていない言葉ですから、上代や下代といった言葉を使っている人は、小売関係の業種の人と見てほぼ間違いありません。

強制はできない「定価」

定価についても既に書きました。メーカーが小売の際にこの価格で販売して欲しいと希望する価格のことですが、強制力はありません。そのため、メーカー希望小売価格といった表現が定着しています。最近では定価を定めないオープン価格の商品も増えています。

なお、新聞や書籍、CDなどは、例外的に定価販売が認められます。それ以外の商品で定価販売を強制することは、独占禁止法で禁止されていますから、定価が決まっている商品でも、それ以下の値段で販売することが可能です。

まとめ

ネットやグロスといった価格に関する流通用語について解説しました。これらの流通用語は、業界によって使い方が異なる場合があります。専門的な用語を使用するときは、自分が関係する業界で特殊な意味で使われていないか注意して使うようにしてください。