近年ネットショップに参入するハードルが下がったこともあって、ハンドメイド品を販売する人が増加しています。なかでも増えているのが、手作りの菓子やパンの販売です。

菓子やパンといった食品の販売には、申請や許可が必要です。必要な販売許可を得ないまま菓子などを販売してしまうと、食品衛生法違反となってしまいます。

この記事では、手作りの食品を販売する場合と、菓子やパンを仕入れて販売する場合に必要な手続きをご紹介します。ハンドメイド食品の販売をお考えの方は、ぜひご覧ください。

販売形態によって異なる許可・届け出

食品の販売と一口に言ってみても、販売形態によって必要となる許可や届け出は異なります。

ここではパンを販売すると仮定して、必要な申請について見ていきましょう。

手作りのパンを店頭で販売する場合

自分で作ったパンを店頭で販売する場合には「菓子製造業」の許可が必要になります。

手作りパンを店内で提供する場合

ベーカリーカフェなど、手作りのパンを販売しイートインスペースで食べてもらう場合はどうでしょう。

この場合は、「飲食店営業許可」が必要になりますが、「菓子製造業許可」を取得していれば、「飲食店営業許可」は不要です。

パンを仕入れてサンドイッチを製造販売する場合

パンは業者から仕入れて、具材を挟んでサンドイッチを製造し販売するケースでは、「飲食店営業」の許可が必要です。お弁当屋さんのような扱いになります。

こちらのケースでも「菓子製造業許可」を取得していれば、「飲食店営業許可」は不要です。

パンを仕入れて販売する場合

コンビニやスーパーのように、製造されたパンを仕入れて販売するケースはどうでしょう。

この場合に必要な許可は自治体ごとに定められています。東京都を例に見てみると、食パンや菓子パンの販売に許可は必要ありません。サンドイッチを販売する場合は「飲食店営業」の許可が必要になります。

【飲食店営業】

飲食店営業とは、業者から仕入れたお弁当やサンドイッチなどを売る際に必要な許可です。以下の施設基準をクリアしなければ、許可を得ることはできません。

- 建物は十分な耐久性を有すること

- ねずみや昆虫の侵入を防ぐ設備を備えていること

- 換気設備を備えていること

- 流水式洗浄設備を備えていること

- 食品を保存するのに十分な大きさの冷蔵設備を備えていること

- 製品の運搬容器には防虫、防じん、保冷ができ清潔であること

上記は施設基準の一部です。厳しい基準ばかりですが、食品を扱う以上クリアしなければならない基準だとも言えます。ただし、菓子パンなどの包装された製品だけを扱う場合は、少し緩和された基準をクリアすれば大丈夫です。

手作りパンの販売に必要な許可とは?

自宅のキッチンで作った手作りパンは、許可や資格、必要な表示がなければ販売することができません。手作りパンの販売に必要な許可を見てみましょう。

営業許可

手作りのパンや菓子を販売するには「菓子製造業許可」が必要です。許可を受けるための設備基準を一部紹介します。

- 自宅キッチンや居間などの生活空間とは完全に区別すること

- 2層式シンク及び、手洗い用の設備があること(住宅と共用しない)

- 作業場の外に更衣室を設けること

- 原料倉庫を設けること

- 扉付きの食器棚があること

このような条件を満たさなければ、許可を得ることはできません。基準は自治体によって異なるため、詳細の確認が必要です。各自治体の保健所の所在地や電話番号等は以下のサイトからチェックしてください。

食品衛生責任者資格

パンを製造する施設ごとに一人以上の「食品衛生責任者」を配置する必要があります。

食品衛生法の遵守や、食中毒が発生しないように管理運営するのが食品衛生責任者の役割です。

食品衛生責任者の資格を取るのはそれほど難しくなく、講習会に1度参加すれば取得できます。栄養士や調理師などの資格を持っていれば講習会に参加しなくても食品衛生責任者となることができます。

食品表示

包装され店頭に陳列販売する商品には、食品表示が必要です。食品表示には以下のような項目を記載します。

- 材料

- 添加物

- アレルギー食品の含有の有無

- 賞味期限

- 保存方法 など

ただし、その場で調理販売する食品の場合は、JAS法及び食品衛生法に基づく表示は必要ありません。

許可を得ずに販売した場合

無許可で手作りの食品を販売した場合は、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」という厳しい罰則が課せられることになります。

無許可で販売してもバレないのではないか、という考えが頭をよぎるかもしれませんが、軽い気持ちで販売してはいけません。最も大変なのは食中毒が出た場合です。無許可で販売し食中毒が発生した場合、刑事罰が課せられる可能性も生じます。

食中毒は死亡事故にも繋がる怖い病気です。食品を販売するのであれば、それ相応の覚悟と衛生意識を持って臨みましょう。

菓子製造業の営業許可の取得方法

ここからは、お菓子を販売するのに必要な「菓子製造業の営業許可」の取得方法を説明します。

持ち帰りを予定していないカフェなどでは菓子製造業の営業許可は必要ありませんが、イベント等に出店して販売する場合には取得しておかなければなりません。

保健所で定められた基準について

営業許可を得るためには、保健所が定めた基準をクリアする必要があります。基準は自治体によっても異なりますが、一部の例を載せておきます。

【調理場】

・出入り口に扉があること

・食材の洗い場と調理器具の洗い場がそれぞれあること

・内壁と床が耐水構造となっていること

・温度計が設置してあること

・照明は50ルクス以上であること

【食品取扱場所(以下の設備を備えていること)】

・耐水性材でできた作業台

・材料や器具や製品の保管設備

・冷蔵、冷凍設備

【給水】

・水道水以外を使用する場合、ろ過殺菌等の機能を有すること

【廃棄物・汚物処理】

・排水溝が設置されていること

・廃棄物容器には蓋があること

・トイレは調理場に影響のない位置に設置すること

・洗浄剤および殺菌剤を設置した手洗い設備があること

【施設全体】

・虫や害虫対策がされていること

・換気扇、手洗い設備が設置されていること

・更衣室は作業場外に設置されていること

・材料や製品・包装するものの保管場所があり、作業区分によって場所がわけられていること

このように、多くの決まりが定められています。保健所に足を運べば設備の見本をもらうこともできるので、参考にするとよいでしょう。分からない場合は、保健所に直接問い合わせれば丁寧に教えてもらえます。大事なことなので、自己判断せずにしっかり確認していきましょう。

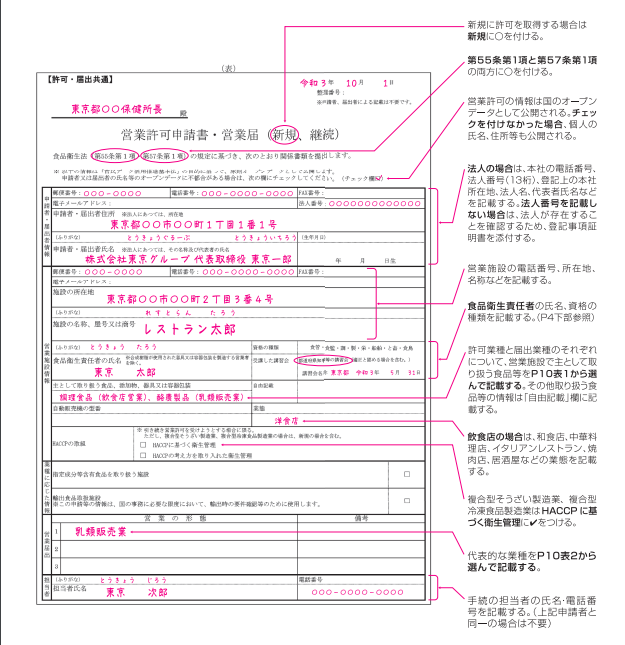

申請書類について

必要な書類は保健所に置いてあります。

参考:東京都福祉保健局

(1)営業許可申請書

菓子の製造なら「菓子製造業」など営業の種類を記載します。法人で申請する場合は、登記簿謄本の提示も求められます。

(2)営業設備の平面図

ボールペンで手書きした設備の見取り図、または図面があればその図面を準備します。縦横のサイズはメートル単位で記入します。

(3)地図

検査に来る保健所職員に施設の場所を明示するために必要です。

(4)営業許可申請手数料

菓子製造業の場合は、16,800円(税込)が必要です(東京北区の場合)。営業形態によって必要な手数料は異なります。

必要な書類は自治体によっても異なるので、各自治体に確認しておきましょう。書類と手数料が揃ったら、管轄の保健所に提出します。

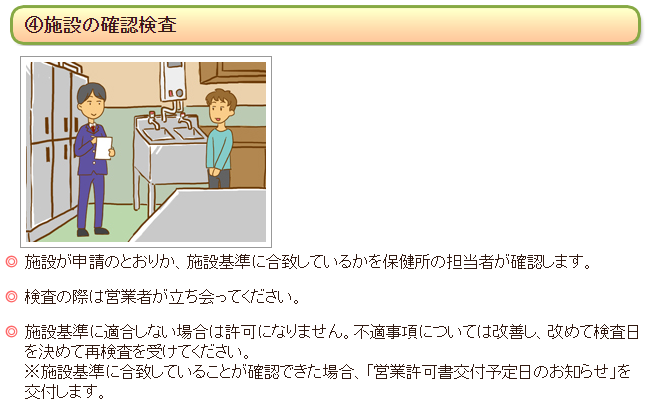

施設検査依頼

申請した日の翌日以降で施設の検査を受けたい日を連絡します。検査当日に連絡が必要な保健所や、事前予約が必要な保健所など、自治体によっても手続きは異なります。

許可証の受け取り

検査完了後、数日で許可証が発行され、食品衛生責任者養成講習会に参加した後に受け取ることができます。

食品衛生講習会は自治体ごとに開催される日程が異なるため、確認が必要です。

検査終了後、早い人で1週間前後で許可証を受け取ることができます。

食品を仕入れて販売する場合

食品を仕入れて販売する場合にも許可が必要となる場合があります。

仕入れた商品をそのまま販売するのか、加工して販売するのか、インターネットで売るのか、仕入れて販売するのか、その販売形態によっても必要な許可は様々です。

ここでは東京都の場合を例に、どのような許可が必要なのか確認していきましょう。

商品を小分けにしたり包装し直したりして販売する

仕入れた商品を販売する場合は、食品の種類に応じて保健所で営業許可を得なければなりません。また、小分けにしたり包装し直したりして販売する場合は、営業許可も必要となることがあるので注意が必要です。令和3年6月1日より法改正により基準も変更されました。東京都の場合、以下のサイトから確認することができます。

また、食品販売では保存方法や期限表示にも注意が必要です。商品を包装し直したり小分けにしたりする場合は、新たに表示を付け直さなければならない場合があるので注意しましょう。

必要な許可や表示方法で迷った場合は、必ず保健所に相談するようにしましょう。

仕入れた商品をネットショップで販売する

ネットショップを開設して商品を仕入れ・販売する場合、食品を管理する場所を管轄している保健所の営業許可を得る必要があります。必要な許可は自治体によって異なります。事前に各保健所に確認しましょう。

普段とは異なる種類の食品を販売する場合

例えば、普段八百屋をしているお店がお菓子を仕入れて店舗の一部で販売するといった場合、一時的または小規模なものであっても、食品の種類に応じて保健所の営業許可が必要になります。

仕入れた食品を温めて販売する

仕入れたお弁当を温めて販売する場合、「飲食店営業」の許可が必要なケースがあります。温めずにそのまま販売する場合は、「食料品等販売業」の許可が必要となります。詳細は各自治体の保健所に相談しましょう。

商品の試食販売

商品の試食販売を行いたい場合に必要な許可は、試食の実施方法によって異なります。どのように試食を行うのかを明らかにしたうえで、保健所に相談しましょう。

試食は食中毒やアレルギーの発症といった事故につながることもあります。食品衛生に関する知識や必要な設備をしっかり備えたうえで行う必要があります。

食品を製造販売する場合

手作りの食品を製造販売する場合に必要な許可について、食品や販売方法ごとに確認しましょう。

東京都の場合を例に見ていきます。

自宅でジャムを作って販売する

自宅でジャムを作って販売する場合、住居スペースとは別に作業場を作らなければなりません。

クッキーなどのお菓子を製造しネットショップで販売する場合

手作りの食品でもインターネットで受注し発送する場合は、食品を製造する場所と保管しておく場所それぞれで営業許可を取得しなければなりません。保健所の営業許可は、食品の種類によって異なります。各保健所に事前に確認してください。

店舗で普段とは異なる種類の食品を手作り販売する場合

普段運営している八百屋の店舗の一部を利用して手作りの食品を売る場合は、食品の種類に応じて営業許可を取得する必要があります。

お菓子やパンのネット販売に必要な許可・資格

お菓子やパンのネット販売には、以下の許可・資格があれば可能です。

- 菓子製造業許可

- 食品衛生責任者の資格

お菓子やパンの販売に必要な許可・資格があれば、別途取得しなければならない許可・資格はありません。

ただし、パンを冷凍や冷蔵して販売をおこなう際は「冷凍・冷蔵倉庫業届出」が必要になる場合があります。

「冷凍・冷蔵倉庫業届出」や「営業許可」が場合によっては必要

お菓子やパンの製造はせず、温度管理の必要な食品の保管・販売をする場合は、「冷凍・冷蔵倉庫業届出」が必要です。また、仕入れた商品をネットで販売するためには、食品を管理する場所を管轄している保健所の、食品衛生法に基づく営業許可を得る必要があります。

自分で作ったお菓子やパンを販売するのではなく、業者などから仕入れて保管し、冷凍や冷蔵でネット販売する場合は必要な届出や許可を得ているかしっかりと確認しましょう。

「菓子製造業許可」を取得していれば、自分で作ったお菓子やパンを冷凍・冷蔵で販売するのは許可の範囲内です。

しかし、販売する商品の種類によって必要な資格や許可が異なることもあるため、事前に管轄の保健所へ確認をするようにしましょう。

お菓子やパンをインターネット上で販売する方法

販売に必要な許可や手続きが済んだら、インターネット上での販売ができます。

ここからは、インターネット上で販売するための方法を3つご紹介します。

販売サイトを利用する

お菓子やパンの販売が可能な販売サイトを利用する方法です。

例えば、以下のサイトでの販売が可能です。

- minne(ミンネ)

- 食べチョク

- rebake(リベイク)

販売サイトを利用すれば特別なスキルは必要なく、簡単に販売できます。

販売サイトによって手数料などが異なります。

【minne(ミンネ)】

minneは国内最大のハンドメイドマーケットです。会員登録をした後、販売者登録をおこなうことで出品ができます。minneでは「食べ物」カテゴリーでお菓子やパンの販売が可能です。

- 月額使用料は無料

- 販売手数料は商品の10.56%(税込)

minneでは、販売者登録マニュアルのダウンロードができます。マニュアルを活用することで注意点などがわかるため、初めてminneを利用する人は、事前に販売者登録マニュアルに目を通しておきましょう。

【食べチョク】

食べチョクは日本最大の産直通販サイトです。生産者と消費者が直接つながり、販売・購入ができます。産直と聞くと生鮮食品を思い浮かべる人も多いと思いますが、お菓子やパンの加工品を販売することも可能です。

出品するためには申請が必要で、出品基準に満たしているかなどの審査があります。

- 初期登録費用・月額費用・決済手数料・振込手数料は無料

- 販売手数料は顧客支払い額の8~18%(税込)

素材にこだわるターゲット層に向けたお菓子やパンを販売する場合は、食べチョクでの販売を検討してみるとよいでしょう。

【rebake(リベイク)】

rebakeはパン専門のお取り寄せ・通販サイトです。全国各地のパン屋さんが登録・販売をしています。

rebakeでは食品ロス削減にも力を入れていて、ロスパンの販売があります。ロスパンとは、まだ食べることができるのに廃棄されてしまうパンのことです。

- 登録料・月額利用料は無料

- 販売手数料は商品価格の18.7%(税込)

販売手数料は高めですが、rebakeでの販売はSDGsへの取り込みにも繋がります。

ECモールに出店して販売する

ECモールとはオンライン上のショッピングモールのことです。「楽天市場」や「Amazon」のような通販サイトに出店し販売ができます。

ECモールは知名度が高く、利用者が多いため集客力があります。しかし、出店している人も多いため、競争率も高くなるでしょう。

また、前述した販売サイトとは異なり、販売手数料とは別に出店料もかかります。

個人のネットショップを立ち上げて販売する

個人でネットショップを立ち上げて販売することも可能です。その際にはネット通販用のWebサイトが作れるサービスを使うと、簡単に個人のネットショップを立ち上げられます。

以下は、無料のネットショップ作成サービスの一例です。

- BASE(ベイス)

- STORES(ストアーズ)

ネットショップを無料で作成し、商品が売れたときに手数料が発生する仕組みになっているため、初期費用はかかりません。デザインなどを好みに合わせてカスタマイズし、お店の雰囲気に合わせたサイト設計ができるのは、メリットのひとつです。

お菓子やパンの販売をネットショップで成功させるための3つのコツ

お菓子やパンをネット上で販売している人は数多くいます。その中でネットショップの販売を成功させるためには、以下3つのことを意識して取り組みましょう。

- 宣伝・集客

- リピーターの獲得

- 他店との差別化

宣伝・集客する

お店の存在や、ネットショップでも購入できることを知ってもらう必要があります。ホームページにネットショップでも購入できることを記載したり、InstagramやX(旧Twitter)といったSNSを活用したりすることは、宣伝・集客も効果的です。

SNSで宣伝・集客する際は、写真の撮り方にも工夫が必要です。画面越しでもお菓子やパンのいい匂いがしてしまうような、購入につながる写真を投稿しましょう。

リピーターの獲得

店舗でも販売している場合は、店内に「ネットショップでの販売もしています」「SNSをしています」などとポスターを貼るのも有効です。旅行などで遠方からきたお客さんが、ネットショップを利用しリピーターとなってくれることもあります。

SNSでは新商品などもアピールし、また購入したくなるような宣伝を心がけましょう。

他店との差別化を図る

宣伝・集客の重要性をお伝えしましたが、SNSを活用しネットショップでお菓子やパンを販売しているお店は数多くあります。そこで考えなければいけないのが、他店との差別化です。

例えば、原材料の産地にこだわっている・添加物を使用していない・自家製酵母を使用しているなどの場合は、しっかり明記しておきましょう。安心安全を求めてネットショップから購入する人にむけたアピールポイントとなります。

また、お店のコンセプトを統一させ、お客さんに覚えてもらえるお店づくりをすることも、他店との差別化を図る上で重要です。

お菓子やパンを販売するのに必要な販売許可の手続きをしよう

お菓子やパンを販売するのに必要な販売許可の手続きは事前にしましょう。ネット上には必要な許可や手続きを行わずに手作りの食品を販売している人もいますが、面倒でも必要な手続きは必ず行いましょう。食品は直接口に入るものであり、無許可のまま食品を販売し食中毒でも起こしたら大変なことになってしまいます。

菓子などの食品の販売は、しっかりと販売許可をとるなどの手順を踏んで安全に行いましょう。