「新しいことを始めても続かない」

「チャレンジしたいけど失敗するのが怖い」

「失敗を恐れないようにするにはどうすればいい?」

このような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

同じことをしても成功する人もいれば失敗する人もいます。両者の違いはどこにあるのか、これは人生の永遠のテーマといっても過言ではありません。

そこで今回は

- 成功するために大切な考え方

- 失敗しても折れない心を持つためのポイント

- 成功者と呼ばれる人たちが経験してきた失敗とは?

これらを徹底解説します。

失敗を恐れるのは悪いことではありません。たくさん失敗をしても挫折しない考え方を身につけて、メンタルの安定につなげていきましょう。

人間は失敗を恐れる生き物である

失敗が怖いのは、人間の本能といえるかもしれません。例えば、狩猟生活をしていた頃、失敗は獲物に襲われることにつながるし、成果がなければ家族を飢えさせてしまいます。失敗は死に直結するので、恐れを抱くのも仕方ないといえます。

現代でも、事業に失敗すれば借金を背負うかもしれないし、まわりからバカにされるかもしれません。以前とは状況が変わったとはいえ、日本のビジネス社会には敗者復活戦がなく、失敗を恐れて起業家が育たないともいわれていました。失敗を恐れるのは、人間として当然の心理だと、まず認識してください。

幼い頃は失敗を恐れなかった

幼い頃は何をするにしても、失敗を考えることはありませんでした。スポーツを始める時も習い事を始める時も、やりたいからやるという意思で取り組んできたものです。

それが大人になるにつれて、損得や成功・失敗を考えるようになってしまいます。次第にリスクを犯すことを恐れ、失敗しない道を選択。成功から遠ざかると知っていながら何もせず、残るのは後悔だけ。

先のことを考えていると言えば聞こえは良いですが、行動力のある子どもの方が成功する確率は高いのも事実。何もしなくなった大人の成功確率は0%ですから。

失敗がダメなことだと教育される

小さい頃から家や学校などで失敗をすると、周囲の大人に怒られてきましたよね。「失敗=ダメ」という教育を受けたことが、大人になって失敗を恐れる原因となっています。

・テストで良い成績を取れなかった

・部活の試合で勝てなかった

・志望校に受からなかった

本人が一生懸命取り組んだ結果の失敗だったとしても、頭ごなしに否定し怒られたことは、誰しもあるでしょう。こういった苦い経験が失敗をマイナスなイメージへと変えていきます。

こびりついた失敗へのマイナスイメージは、何かに挑戦しようとするたび、無意識にあなたを躊躇させるようになるのです。

周囲に失敗をどう思われるか不安になる

失敗することで周囲の人にバカにされたり、批判されたりするかもしれないという不安が行動を阻害します。

良い結果を残して褒められるために頑張る人もいるでしょう。しかし行動する前は、失敗した時の周囲の反応が頭をよぎるもの。恥ずかしい思いやツラい思いをするなら、何もしない方がマシだと感じてしまいます。

人間は他人からの評価を気にする生き物です。失敗しなければ自分に対する評価は下がらないので、行動しない結論に至るのは当たり前かもしれません。ただし、良い評価が得られないことも理解しておきましょう。

自分に自信がない

自分に自信が無いことで、失敗を恐れているパターンもあります。やりたいことがあっても踏み出せず、他人に勧められても遠慮しがち。自己肯定感の低い思考に陥っているのです。

・自分がやっても出来ないだろう

・どうせ失敗するに決まっている

・成功しないからやっても意味ない

自信が無い人は、上記のように出来ないことを前提に考えています。失敗を否定されたり嫌な思いをしたりした過去が悪影響を及ぼしている可能性もあるでしょう。

出来ないと思い込んでいるから失敗するし、失敗するからさらに自信が無くなるという負のループにハマって抜け出せなくなっているのです。

失敗は許されないものだと思っている

過去に失敗を咎められた経験から、失敗は許されないことだと認識。成功に対する大きなプレッシャーが、行動や挑戦を阻害していきます。

失敗があるからこそ、成功に近づくものです。しかし、失敗を重く受け止めすぎているせいで、成功だけが意味あるものだという思考になります。すると失敗する可能性のあることが、何も出来ないのは当然。結果、失敗を過度に恐れる性格ができあがります。

失敗するより、挑戦しないほうがリスクは高いという現実

成功する要素はさまざまですが、根源的なものを1つあげるなら「人がやらないことをやる」ではないでしょうか。多くの人が失敗を恐れてチャレンジしないのなら、失敗を恐れずチャレンジすればいいのです。

実際、経営者でもアスリートでも、偉大なことを成し遂げた人は数えきれない失敗を経験しています。著名な経営者の本を読むと、挫折して多額の借金を背負ったものの、そこから成り上がった人が大勢います。

「失敗の数なら負けない」「失敗してこそ見えるものがある」と、そういう人たちは言います。なぜ、繰り返し失敗しても挫けず、チャレンジを続けられるのでしょうか。

そこには「失敗すること」よりも「チャレンジしないこと」のほうが、人生おいてはリスクが高いという思考があります。成功者の思考回路について、みていきましょう。

失敗から多くを学ぶ人ほど、成功する可能性が高くなる

成功者だって人間です。私たちと同じように、失敗に対する恐怖心を抱いているはずです。

では、成功する人とそうではない人の違いはどこにあるのでしょうか。それは「失敗のとらえ方」です。

成功する人は、失敗を「成功に至る過程の1つ」としてとらえます。行動を起こし、たとえ失敗しても「そのやり方は間違っていた」というだけで、別のやり方を試せばいいのです。

試行錯誤を繰り返す者だけが、成功に至る突破口を見つけられるともいえます。

たとえ失敗して資金を失ったとしても、そこで得た経験はお金に換算できない価値があります。二度と同じ失敗を犯さないようにすれば、成功する確率はどんどん高くなるでしょう。

1回の失敗で、「もうだめだ」と立ち止まってしまう人と、「別の方法を試してみよう」と次の行動に移る人では、得られる成果に大きな差が出て当然ともいえるのです。

成功者のメンタル「折れない心」持つ8つのポイント

成功する人は「失敗を恐れない」といいますが、正確には、成功する人は「失敗の本質を理解している」ではないでしょうか。人間なので、失敗すれば凹むでしょうし、「やっちゃった」と落ち込むこともあるでしょう。

成功者とそれ以外の人の決定的な違いは、失敗しても「決して折れないメンタル」を持っていることです。成功者特有のメンタルについて、8つの側面から考察してみましょう。

「失敗は成功の母である」と成功する人はとらえている

前述したように、成功する人は「失敗の本質」を理解しています。失敗は、成功を導くために欠かせないプロセスなのです。

準備万端整えて、満を持して行動したとしても、成功するとは限りません。本人の努力以外に、経済環境など外的な要因もからむためです。

成功する人は、自信を持って行動して失敗に終わっても、失うものよりも得られるもののほうがはるかに大きいことを知っています。つまり、成功するかどうかは「失敗を受け入れる器の大きさに比例する」ともいえ、早く成功したいなら、若い時に多くの失敗を経験しておくべきです。

ここで重要なのは「戦略的に失敗すること」です。無謀な挑戦をするのではなく、事前に情報を集め、分析し、アイデアを膨らませ、仮設を立てて、行動して初めて、失敗した時の「気づき」が得られるからです。その気づきを経験、そして知恵に変え、次のアクションの精度を高めてこそ、失敗が生きてくるのです。

最大の恐怖は「失敗を恐れ、挑戦せずに人生を終えること」

大きな成果を成し遂げられない人に共通するメンタルは、「出来ない理由をあげる」です。どうしてそうなるかといえば、やはり「失敗が怖いから」でしょう。

成功する人は違います。「出来ない理由をあげる」のではなく、「どうすれば成功するか」から発想します。そもそものスタート地点が違うのです。

また、成功する人は、失敗を恐れて行動せずに人生を終えることを恐れます。そんな味気ない人生に比べれば、少々の失敗は取るに足らないことなのです。

失敗してお金を失っても、まわりの人から冷たい目で見られても、今の時代は命まで取られることはありません。それなら、何度でも繰り返し挑戦すべきではないでしょうか。

世間から「成功者」と言われる人の人生を見ても、若い頃にはたくさんの失敗を重ねながら、決して挫けずにチャレンジを続けてきたことがわかります。それは、失敗の先にこそ成功があるという真理を、意識的にであれ無意識的にであれ、思考の基本に置いているからです。

現状維持は時間の無駄。アクティブに行動してこそ成功をつかめる

成功する人が嫌う価値観に「現状維持」があります。現状維持なら「損をしていない」「負けていない」のだから、「それほど悪い状態ではない」と、多くの人は思うかもしれません。

ですが、成功する人からすると、現状維持は「停滞」であり、守りのメンタルです。そこから創造的な思考や行動は生まれにくいと考えます。

実際、大きな成果を残せない人は、現状維持に甘んじて、攻める気持ちを忘れているのではないでしょうか。成功する人は現状維持を嫌うため、常にアクティブに行動します。いつも新しい出会い、新しい刺激を求めて行動するため、毎日にワクワク感があり、高いモチベーションを保てるのです。

彼らからすると、現状維持は時間の無駄です。そこに甘んじるくらいなら、どんどんチャレンジして失敗を重ね、経験値を高めたほうが、後の大きな成果につながるのです。

失敗はしてもいい。自分を許すことが大切

失敗を恐れている人は「失敗することは悪いことだ」と考えている場合があります。失敗を恐れないメンタルを作り上げるには、「失敗してもいい」と考えるのが第一歩になるでしょう。

ミスや失敗が許せない完璧主義の人は、「失敗してはいけない」という思い込みで行動ができなくなってしまいがちです。誰しもが何かを始めたときには失敗をします。どれだけ入念な準備や想定をしていたところで、想定外の出来事は必ず起こりますよね。大切なのは、「失敗しないためにどうするか」ではなく「失敗したら何をするか」です。

成功する人には、「失敗するのは当たり前」と思っている人も少なくありません。失敗しても、それは「挑戦した結果だ」と自分を許せる心を持てるように心がけるとよいでしょう。

自分にとって最善の方向に進んでいると思い込む

成功をつかみ取るのは、「あらゆる行動は自分にとって最善の方向に進んでいる」と思いこめる人です。行動をしていると、さまざまな不安に襲われることがあります。常に選択の連続で、何かを手にすると他の何かを手放すこともしばしば。そんなとき、「これも必要な経験だ」と考えることは非常に有効です。

実際に、「過去に見聞きしたことが、まったく関係のないときに役に立った」といった経験はないでしょうか。何気ない普段目にする光景も、自分が必要だと感じたときには違って見えるものです。

「すべての感情や行動は、自分を成功に導いてくれる」と考えてみましょう。そうすることで行動を続けることができ、確実に状況を改善してくれるはずです。

やりたいことに没頭する

幼い頃のように、やりたいことはとりあえずやってみましょう。何もしていない内から、失敗や成功を考えても意味はありません。

もっと言えば、やりたいことを心の底から楽しむことに集中してみてください。いちいち失敗を恐れたりリスクを考えたりしているから、やりたいことがあっても躊躇してしまうのです。何かに夢中な時、失敗や成功を考える暇なんて無くなりますから。やりたいことに没頭しましょう。

失敗を受け入れる

行動や挑戦できる人は、そもそも失敗を受け入れています。誰だって失敗したくないですし、恐れを抱いているのはあなただけではありません。それは成功している人も同じ。しかし失敗は当たり前だと思っているからこそ、恐れはあっても行動できなくなることはないです。

成功している人を羨む気持ちは分かります。しかし、大成功を収めている人もたくさん失敗していることを忘れてはいけません。失敗を受け入れて、行動できている人が成功に辿りつきます。失敗に対する恐怖は無意識なものなので、無くすのではなく受け入れてみてください。

「もし明日死ぬなら」を考える

成功する人は、挑戦を恐れません。それは、失敗を恐れないメンタルを持っているからです。とはいっても、多くの人は挑戦することに物怖じしてしまいます。そんなときは、「もし明日死ぬなら」を考えてみましょう。「やらずに死んでも後悔しない!」と言い切れるのであれば、特に必要ないといえます。しかし、少しでも後悔が残りそうなのであれば、思い切って挑戦してみてもよいでしょう。

最後の一歩が踏み出せないときは、このように「明日死ぬとして、やらずに後悔が残らないか」を考えてみると、自分で自分の背中を押すことができます。

思考と行動の高精度化につながる、失敗を分析する4つのステップ

ここまで繰り返してきたように、失敗は成功に至るために必要なプロセスですが、成功する人とそうでない人は、失敗した後の思考、行動に大きな差があります。大きな成果を得られない人にとって、失敗は「最悪の結果」であって、一刻も早く記憶から消し去ろうとします。そして、また同じ失敗を繰り返してしまうのです。

成功する人は違います。失敗に直面したら「これは成長するための絶好の機会だ」と考え、同じ失敗を繰り返さないために「なぜ失敗したのか」を徹底的に分析します。この「失敗の分析」から何を学ぶかが、その後の思考、行動の精度に大きく影響します。

では、失敗を放置しておくと、どうなるのでしょうか。「1件の重大災害の影には29件のかすり傷程度の軽災害があり、さらにその影には、ケガまでは至らないもののヒヤリとした事例が300件ある」

このハーバード・W・ハインリッヒの法則を失敗に置き換えると、「1件の大きな失敗の影には29件の小さなの失敗があり、さらにその影にはヒヤリとした失敗が300件ある」となるでしょう。つまり、1つの失敗の原因を徹底的に分析することは、その背後に潜む「失敗のタネ」を事前に取り除くことにもつながるのです。

ステップ1.失敗の原因を

成功には原因のない「ラッキー」がありますが、たとえ「アンラッキー」に思えても、失敗には必ず原因があります。それを受け止め、分析し、次の思考、行動に反映しなくてはいけません。では、どう分析すればいいのでしょうか。

失敗には、下に記すように4つの大きな原因があるので、分析する際のヒントにしてください。

1.「未知」

人間、誰でも知らないことがたくさんあり、知らないが故に失敗をしてしまうことがあります。この場合の対処は簡単で、失敗に学んで「知ればいい」のです。人間はそうやって進化を遂げてました。

2.「無知」

不勉強が原因で失敗してしまうこともあります。この場合の対処は、やるべきこと、知っておくべきことは「ちゃんと勉強する」になります。

3.「不注意」

不注意が原因の失敗も多くあります。体調不良や精神的不安、理由はさまざまですが、その時の自分の心身の状態がどうだったかまで、掘り下げて考えてみてください。

4.「誤判断」

基準でもタイミングでも、判断を誤れば失敗する確率が高くなります。思考の過程をよく振り返って検証して、考え方の癖、陥りやすい思考パターンも併せて分析してください。

ステップ2.当事者だけでなく第三者の視点も交えて分析

失敗の原因を分析する時、陥りがちな誤りに「失敗した個人への責任追及」と「環境などまわりのせいにする」があります。失敗した個人に責任を追及するのは、合理的なようでいて実は違います。というのも、責任者は1人だったとしても、失敗のまわりにはさまざまな要素が複雑にからんでおり、個人のせいにしてしまっては全体像が見えてきません。

まわりのせいにするということには、自己保身の心理が見え隠れしていて、これも正確な原因の分析には至らないでしょう。失敗から学び、同じ失敗を繰り返さないには、客観的な分析が必要です。

それには、当事者に加えて、利害関係のない第三者の視点を入れるのが効果的です。くれぐれも、個人に責任をかぶせたり、まわりのせいにして終わらせないでください。

ステップ3.目の前のことだけでなく全体像をつかむ視点を持つ

直近の仕事で失敗をしたとします。第三者の視点を交えて失敗の原因を分析し、究明できたとしましょう。

これで一件落着、となりそうですが、ここで終わらせていたら成功者のメンタルに近づくことはできません。失敗を分析する目的は、「同じ失敗を二度と繰り返さないため」ですが、この「同じ状況」は、そうそうあるものではありません。

同じ失敗の範囲を「似たような失敗」にまで広げてください。つまり、いろんな状況に反映できる「原理原則」まで落とし込むのです。

失敗をする場合、目線が近視眼的、目の前のことしか見えていないことが多く、全体像をとらえる視点を持たなくてはいけません。失敗を分析する時も、全体像をとらえ、個々の失敗から原理原則を抽出できるようになれば、似たような状況で失敗しないための行動指針になります。

ステップ4.分析内容をメモする習慣をつける

失敗した後、くよくよしたり、逃げたりせず、原因としっかり向き合い、原理原則まで落とし込めたら、分析の過程と最終的な内容をメモに残す習慣をつけてください。記憶自慢の人でも、実は人間の記憶は曖昧で、一昨日の晩ごはんの内容さえ思い出せないこともあります。

分析して原理原則を導き出しても、明後日には忘れてしまっているのでは意味がありません。手書きでも、スマホのアプリでも、どんな形でもかまわないので、やりやすい方法でメモに残します。それを定期的に見返すことで、知恵にとして使えるようになるからです。失敗に関連する資料等は、すぐに捨てるのではなく、教訓としてそのまま保存するという手もあります。

成功に至る両輪は「トライ&エラー」である

成功者たちが大きな成果を手にした理由はなんでしょうか?「失敗をしなかったから」と考えるなら、それは今すぐに改めてください。成功した理由は、失敗しなかったからではなく、「行動したから」です。

多くの人は、失敗を恐れてなかなか行動に移すことができません。「出来ない理由」をあげて、グズグス悩んだ挙句に何もしなければ、永遠に成功を手にすることはできないでしょう。

成功する人は、出来ない理由をあげるよりも、まず行動します。すると、失敗に直面する可能性も高くなりますが、それは無駄なことではなく、成功に至るためのプロセスと考えます。

失敗は遠回りに思えるかもしれませんが、行動して、失敗して、そこから学んで再び行動して、「最速の遠回り」をするのが、成功者に共通の行動パターンなのです。行動と失敗、つまりトライ&エラーは、成功に至る両輪ともいえます。

失敗を恐れず行動するからこそ、人間は成長できる

何か新しいことにチャレンジする時、出来ない理由をあげるではなく、まず行動することの大切さは多くの人が経験しているはずです。ハイハイしながら自分の足で立とうとする赤ちゃんの頃から、自電車に乗る、逆上がりができるようになる、英会話を学ぶなど、何の苦労もなく1回で成功した人はいないでしょう。

何度も失敗して、でも挫けずにやり続けたからこそ、できるようになったはずです。それが「成長」です。

転ぶのが怖くて諦めたら、自転車に乗れるようにはなりません。それと同じで、まず行動し、失敗しても諦めずに続け、少しずつできるようになっていくからこそ、その先に成功があるのです。最初は失敗してあたり前くらいに考え、まず行動してみましょう。

情報は、実践してブラッシュアップしてこそ意味がある

デジタルネットワークが世界に張り巡らされ、誰でも、最新の情報に最速でアクセスできる社会になっています。デジタル化以前と比較すると、1人が接する情報量は比較にならないほど増えているはずです。ではその結果、以前より多くの成功者が生まれているのでしょうか。

毎日、たくさんの情報にふれながら、やはり成功する人とそうではない人の差は歴然とあります。理由は、情報のとらえ方にありそうです。結論から示すと、「知っているだけ」では何も変わらず、実体験を伴わなければ「知っているつもり」のままです。

どれだけ情報があったとしても、行動してみると思うようにいかないことがたくさんあります。つまり、情報を得たら実践して、失敗を含めて経験値を高めて初めて、自分の知恵に昇華できます。これも、成功者に共通の行動原理です。

小さなことから始める

新しいことに挑戦することを迷っている人は、いきなり大きな成果を求め過ぎている節があります。よっぽど運やタイミングが良くない限り、すぐに成功を収めることはできません。長ければ数年とかかることもあるでしょう。

早く成功が欲しいあまり、最初から全力を出していませんか?すぐに結果が出ないため、心が折れて諦めるのも仕方がないです。例えばスポーツで考えてみてください。1日や1週間、朝から晩まで練習したところで金メダルは取れませんよね。

毎日コツコツ努力を継続することが成功に繋がります。最初は小さなことからで大丈夫。成功体験を積み重ねると自信がつき、失敗に対する恐怖も薄れていきますよ。

失敗に対する恐怖と向き合う

どうしても行動できない場合は、一度落ち着いて向き合ってみましょう。失敗への恐怖は、中々解決できるものではありません。メンタルの強さは人によって違いますから。自分の中で押し込んでいても、どんどん大きくなっていくだけです。

どうしようもない時は、外に出すことをオススメします。紙に書いて具体的な原因を分析するなりしてみてください。自分だけで煮詰まったのなら、周囲の人間に相談するのも良いでしょう。

不安や悩みというのは、放置すればするほど深刻化しやすいです。どんな形でも良いので吐き出してみましょう。意外とすんなり解決することもありますよ。恐怖からは逃げたくなるものですが、しっかり向き合って突き詰めることも大事です。

純粋に楽しむことが大事

やりたいことがあるなら、とにかく楽しむことが大事です。失敗や成功を気にし過ぎると、やりたいことであっても嫌になってしまいます。

結果ばかりに目がいきがちですが、それでは心から楽しむことはできません。また目の前のことに集中できないので、最終的に失敗に繋がる原因にもなります。一度今やるべきことややりたいことだけに注力してみてください。

本当にやりたいことができているなら、努力も継続も苦にはならないものです。もっと力を抜いて、成長している今を楽しみましょう。

失敗を恐れないためには言い換えも重要

失敗したこと自体をどう評価すればいいのか。これは短期、長期どちらの目線で考えるかによって変わります。

失敗をして一時的に損をしてしまっても、そこからたくさん学んで長期的に自分が望む結果につながれば「成功した」といえるでしょう。

短期的に発生する内容を分析することは大切ですが、一喜一憂して長期的な目線が失われるのは良くありません。過度に失敗を恐れて挑戦できなくなってしまうおそれがあるからです。

そのため失敗を恐れないようにするには、ネガティブな状態をポジティブな言葉で置き換える、プラス思考で考えることも重要です。

失敗を恐れないための言い換え事例1:部分的に成長した

新しいことに挑戦してすぐに全て成功につながることは非常に稀です。一生懸命行動したけれど結果につながらなかったというケースは少なくありません。

確かに短期的には失敗ですが、そこから学ぶことはたくさんあるはずです。そう考えると全て無駄になるわけではなく、今後につながる貴重な教訓が得られたと考えたら非常に大きな成長といえるでしょう。

これらを踏まえて「部分的に成長した」と言い換えることができます。実業家の堀江貴文氏も「失敗」のかわりに使用していたことで有名です。

失敗を恐れないための言い換え事例2:一歩前進できた

新しいことを始めてスキルを身につけていくとき、数学の1次関数のグラフをイメージされる人も多いかもしれませんが、実際は右肩上がりに順調に上がるわけではありません。ほとんどの場合、ある程度の期間はほとんど何も変わりません。

苦しい修行をしているようで何度も辞めたくなるかもしれませんが、成功に近づくためには諦めずに続ける必要がある大切な記事です。

見た目にはほとんど変わらなくても、ひとつひとつの行動は無駄になるものではありません。来たるべき成長のタイミングに備えて力を蓄えているといえるでしょう。コツコツ、一歩ずつ前進しているともいえますね。

失敗を恐れないための言い換え事例3:チャレンジ精神

今まで経験したことがないことに挑戦すると、最初はうまくいかないことが多いです。思うようにできず、失敗するのも怖いから「やっぱりやめておこう」と撤退する可能性もありますね。

実際に行動する人は少ないからこそ、たとえうまくいかなかったとしてもまず挑戦したことに意味があります。勇気を出してチャレンジした事実は変わらないので、まずはそんな自分を褒めることから始めてみましょう。

失敗を恐れないための言い換え事例4:必要試技

新しいことを始めていきなり全て完璧にできることはありません。テストや実験を繰り返し試行錯誤を重ねる必要があります。

テストや実験なので、うまくいかないことがあっても不思議ではありません。あらゆるケースを想定するには、最初からうまくいかないほうがいいともいえます。

そう考えると、失敗の多くは、長期的な成功や自身の成長や学びを得るために必要な過程(必要試技)と捉えることができます。失敗は悪いことではなく、むしろ貴重な経験や学びの結果といえるでしょう。

失敗を恐れないための言い換え事例5:共有財産

挑戦はあなたひとりだけのものではありません。同じようにチャレンジする人はたくさんいます。できる限り大きな失敗を避けるためにも行動する前や途中に意識したいことは何かなど、他人の失敗経験から学ぶことはたくさんあります。

あなた自身も周りの失敗から学ぶことも多いでしょう。同様に周りの人もあなたの失敗を提示されることでたくさんの学びを得られます。

まさに自分だけのものではない共有財産といえるでしょう。

失敗を恐れないための言い換え事例6:経験値を上げる

ドラゴンクエストやポケットモンスターなどのロールプレイングゲームにはまったことがある人も多いのではないでしょうか。

ライバルなどとの戦いを積み重ねて自分のレベルを上げていく必要がありますが、ときにはバトルに負けてゲームオーバーになったり失敗をすることも多いです。数々の失敗を重ねながら、それを避けるにはどうすればいいのか考えるようになります。

ゲームだけでなく実生活も同様です。少しずつ経験を重ねてレベルアップしていきましょう。

失敗を恐れないための言い換え事例7:印象的な名場面に

うまくいかないことが多く苦労したけれど成功をおさめた経験は、後々まで記憶に残っているものです。

感動する映画やドラマには必ず登場人物の失敗や挫折、葛藤などのシーンが描かれます。最初から最後まで何も苦労も失敗もせずに成功する内容は印象に残らないですよね。

ひとつひとつの失敗経験が、あなたの貴重な名場面になるかもしれません。

失敗を恐れないための言い換え事例8:笑い話にできる

当時はかなり大変な思いをしたけれど、今から考えたら笑い話といった経験はありませんか。

失敗経験が無駄になるどころか、他人と仲良くなる貴重なネタになる可能性を秘めています。自分の失敗経験であれば、他人を傷つけることもほとんどありません。

ビジネスだけでなくプライベートもそうですが、正論を言えば相手に伝わる、納得してくれるとは限りません。失敗からの笑い話などの雑談を入れることで、堅苦しい雰囲気が和やかになり、話がまとまっていくことも少なくありません。

円滑なコミュニケーションのためには、話の引き出しを多く持つことは、長期的にみると貴重です。

自己PRで失敗を恐れない印象を与えるには?

就職や転職活動等で企業面接を受けると必ず質問されるといっても過言ではないのが自己PRです。履歴書や職務経歴書でも記入する欄があることも多く、どのように書いて話せばいいか分からない人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は採用担当や面接官に「この人は失敗を恐れない」という印象を与えるにはどうすればいいのか、例文を挙げながら解説します。

自己PRで失敗を恐れない印象を与える方法

いきなり自己PRを書くのは簡単ではありません。まずはご自身の今までの経験やスキル、強み、価値観を書き出して明確にするところから始めていきましょう。

そのうえで応募したい企業がどのような人材を求めているのか、書き出した自分の経験やスキルを使って貢献できるものはないか取捨選択を行います。

自己PRでは「自分の強み」を盛り込むことも多いです。そこで失敗を恐れない印象を与えるために欠かせないのが「チャレンジ精神」です。

新しいことを始めたとき

- どのように他人と関わったのか(チーム制で取り組んだのか、リーダー的ポジションで部下を育成したのか)

- 自己の責任感(どのような行動をしたのか)

- 課題への対応(トラブルが発生したらどのように分析を行って対処したのか)

このようなことを問われることが多いです。上記のような内容を書いたり話すことで「チャレンジ精神があり失敗を恐れない人」という印象を相手に伝えることができます。

自己PRで失敗を恐れない印象を与える工夫

履歴書や職務経歴書ではどのように書けばいいのでしょうか。

面接で話す場合と異なり、記入できるスペースも限られます。履歴書では100文字程度、職務経歴書の場合は300文字前後でまとめましょう。

たくさんPRしたい気持ちも分かりますが、採用担当者や面接官はあなた以外もたくさんの応募者と向き合っています。そのため長すぎると読まれない可能性が高くなります。

面接では単に内容を話すだけでなく、失敗や苦労したポイントや理由を話すと相手も分かりやすくなります。履歴書や職務経歴書の内容をもとに、さらに詳しく質問される可能性もあります。

自己PRで失敗を恐れない姿勢を出すときの注意点

失敗した内容だけでなく、理由や乗り越えた先の成功などを具体的なエピソードも含めながら話せると、採用担当者や面接官の印象に残りやすくなります。

失敗を恐れない姿勢を出すには、新しいことに挑戦しようと思ったきっかけや理由、途中の失敗経験、そこから這い上がった工夫等、経験した自分だからこそ伝えられる内容を盛り込みましょう。

結果的に成功せず挫折して終わってしまった場合も無駄ではありません。そこから何を学んだのか、今後の人生にどう活かすのか話すことができたら貴重な経験になります。

「自分は営業や企画職ではなく、カスタマーサポートや総務などの管理部門の経験しかないからPRできるものがない」と考える人もいるかもしれません。

このような場合も「今までのやり方では効率が悪いと思い、このような過程を経て改革した」などのエピソードを入れると、現状に満足せず失敗を恐れない姿勢を出すことができます。

歴史に名を残す成功者にとっての「失敗」とは?

「成功とは、度重なる失敗の中でも、意欲を失うことなく歩み続けることだ」これは元英国首相、ウィンストン・チャーチルの言葉です。歴史に名を刻むような成功を収めた人は、その陰で実に多くの失敗を経験しています。最後に、そうした偉人たちが失敗をどうとらえているのか、みていきましょう。

ベストセラー作家、スティーブン・キングも失敗まみれだった

著書がいくつも映画化されているベストセラー作家、スティーブン・キングも、決して順風満帆に作家活動を始めたわけではありません。『小説作法』の中で、「作品を書き始めた頃は、出版社に送った原稿がたびたび掲載拒否された」と明かしています。

でもそこで挫けず、ベッドサイドの壁に不採用通知を打ち付け、創作のモチベーションにしていたそうです。不採用通知がたまり、使っていた釘では壁に打てなくなると、より太い釘を用意して打ち付け、書き続けました。失敗しても挫けず、チャレンジし続けることの大切さを物語るエピソードです。

失意の大学中退から大逆転したダナ・キャラン

デザイナーのダナ・キャランは、高校卒業後にパーソンズ美術大学に進学していますが、基礎の部分でつまずき、中退しています。でも、そこで挫けることはなく、ファッションデザイナーのアン・クラインのアトリエで働き始め、後に人気ファッションブランド「DKNY」の創業者となりました。失敗しても諦めず、自分が最も得意とする領域での勝負を選択したことで、成功へ至る道が開けたのです。

死を意識して失敗への恐怖を克服したジョブズ

現代を象徴する成功者、起業家であるスティーブ・ジョブズの人生もまた、失敗続きだったといえます。創業者の1人としてAppleを設立しますが、人間関係等で失敗し、後に役職を解任させられてしまいます。それだけでなく、退職もしているのですから大きな失敗です。

後に復帰し、次々に革新的な提案を行っていきますが、2005年にスタンフォード大学で行ったスピーチでは、死と失敗を関連づけています。死への恐怖が決断を促し、失敗に対する恐怖心を克服させたというのです。

「自分はもうすぐ死ぬという認識が、重大な決断を下す時に一番役立ちます。永遠の希望やプライド、失敗する不安……これらはほとんどすべて、死の前では何の意味もなさなくなるからです」

晩年のジョブズにとって、失敗は取るに足らないことだったのでしょう。

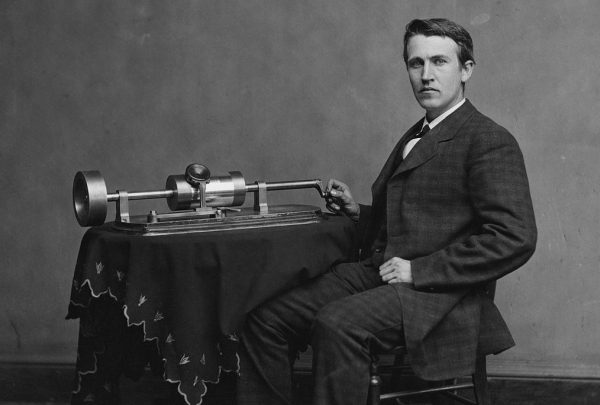

失敗ではなく、うまくいかないやり方を証明したエジソン

トーマス・エジソンは、電球を発明するまでに1万回に近い失敗をしたといいます。ですが、それはエジソンにとって失敗ではありませんでした。

「私はうまくいかない、1万通りのやり方を証明しました。うまくいかないやり方を排除したからこそ、うまくいくやり方を見つけられたのです」、失敗は成功に至るプロセスという真理を、エジソンは理解していたのです。

失敗の組織のあり方を考えていたビル・ゲイツ

Microsoftを創業し、現代を代表する成功者の1人であるビル・ゲイツは、あるインタビューでこう答えています。

「会社の中では、誰かがミスをすると、みんながそのミスから逃れようとします。私はそれを変えようとしました」

Microsoftの社員にも失敗は出来れば避けたいものでしたが、ゲイツは失敗をどうとらえるかが重要だと考えました。

「成功を祝福するのは当然ですが、もっと重要なのは失敗をどう扱うかです」

失敗にどう向き合うかが、会社を成長させるために欠かせないとゲイツは言います。

「会社が失敗をどう扱うのかは、従業員の優れたアイデアや才能をどう生み出すのか、変化に対してどれほど効率的に反応するのかを示唆します」と語りました。

失敗を恐れるのではなく、そこから学ぶメンタルを全社で共有できたからこそ、Microsoftは大きく成長したのです。

失敗に対するイメージを改める

失敗に対するイメージを変えると、行動できるようになります。失敗を恐れる人は、失敗がダメなことだと思っているだけ。大成功を収めている人は、成功が失敗を糧にして成されたものだと分かっています。

以下3人はいずれも成功を収めてきた人たちです。

・私は失敗したことがない。ただ、1万通りの上手くいかない方法を見つけただけだ。-トーマス・エジソン-

・4000のヒットを打つには、8000回以上悔しい思いをしてきている。-イチロー-

・一度も失敗したことがない人は、何も新しいことに挑戦したことがない人である。-アルバート・アインシュタイン-

発言の内容はそれぞれ違いますが、本質的な部分は全員一緒です。要は失敗が無ければ、成功はあり得ないということ。成功している人ほど、何度も挑戦し何度も失敗しているのです。失敗は成功のために通るべき道だと理解しましょう。

失敗を恐れないために参考にしたい名言

失敗を恐れる必要はないと言われても人間なので、いざ新しいことを始めようと思ったら怖くなるものです。そこで失敗するのが怖いと思ったときに見ると勇気が出る名言を紹介します。

【失敗を恐れない名言】挑戦しないことを恐れよ

・松下幸之助(松下電器産業「パナソニック」創業者)

「私は、失敗するかもしれないけれども、やってみようというような事は決してしません。絶対に成功するのだということを、確信してやるのです。何が何でもやるのだ、という意気込みでやるのです。」

「とにかく、考えてみることである。工夫してみることである。そして、やってみることである。失敗すればやり直せばいい。」

「失敗すればやり直せばいい。やり直してダメなら、もう一度工夫し、もう一度やり直せばいい。」

・本田宗一郎(ホンダ創業者)

「日本人は、失敗ということを恐れすぎるようである。どだい、失敗を恐れて何もしないなんて人間は、最低なのである。」

・湯川秀樹(物理学者、ノーベル物理学賞受賞)

「取り返しのつかない大きな失敗をしたくないなら、早い段階での失敗を恐れてはならない。」

・中村天風(天風会創始者)

「お前の頭の中に、何が描かれているか当ててみようか?それはお前が失敗して、しょんぼりしている哀れな姿だろう。そんな絵は消してしまいな!おまえが、堂々と相手を説得して「大成功」というシーンを描くのだよ、そうすれば仕事もきっとうまくいく。」

・斎藤茂太(精神科医)

「人生に失敗がないと、人生を失敗する。」

・マヤ・アンジェロウ(米国の詩人、作家、公民権運動家)

「夢を追って、失敗してもいいじゃない。それでも何とかなるものよ。」

・メアリー・ケイ・アッシュ(米国の化粧品会社創業者)

「夢や願望を抱いているだけでは山は動かせない。失敗のリスクをあえて負う信念が必要です。」

・マーク・トウェイン(米国の作家、小説家)

「やったことは、例え失敗しても、20年後には、笑い話にできる。しかし、やらなかったことは、20年後には、後悔するだけだ。」

・マイルス・デイヴィス(米国のジャズトランペット奏者)

「失敗を恐れるな。失敗なんてないんだ。」

・ジョージ・エリオット(英国の女性作家)

「さあ顔を上げて!君は失敗するために生まれてきたんじゃない、成功するために生まれてきたんだ。嬉々とした自信を持って前に進め。」

・セオドア・ルーズベルト(米国第26代大統領)

「失敗するのはつらいことだ。しかし、成功を求めて努力をしたことがないのは、もっと悪い。」

・ウディ・アレン(米国の映画監督、俳優)

「時々は失敗することを覚悟できないなら、チャンスもない。」

・ジョン・F・ケネディ(米国第35代大統領)

「大きな失敗を恐れない者だけが、偉大なことを成し遂げる。」

・マイケル・ジョーダン(米国のバスケットボール選手)

「私は9,000回以上シュートを外し、300試合に敗れた。決勝シュートを任されて26回も外した。人生で何度も何度も失敗してきた。だから私は成功したんだ。」

「失敗をすることは耐えられるが、挑戦しないでいることは耐えられないんだ。」

・コービー・ブライアント(米国のバスケットボール選手)

「失敗を恐れているなら、おそらく君は失敗するだろう。」

・ロバート・ルイス・スティーヴンソン(英国の小説家)

「私たちのつとめは成功ではない。失敗にも負けずさらに進むことである。」

・ブルース・リー(香港の武術家、俳優)

「失敗を恐れるな。失敗することではなく、目標が低いことが罪なのだ。大きな挑戦ならば、失敗さえも栄光となる。」

・ココ・シャネル(フランスのファッションデザイナー)

「失敗しなくちゃ、成功はしないわよ。」

・エマーソン(米国の思想家)

「偉大な栄光とは失敗しないことではない。失敗するたびに立ち上がることにある。」

・ジョージ・バーンズ(米国の俳優)

「楽しんで失敗する方が、退屈しながら成功するよりいい。」

・ソロー(米国の作家)

「人は成功するために生まれる。失敗するためではない。」

・オプラ・ウィンフリー(米国の女性テレビ司会者、女優)

「失敗は大成功への足がかり。」

失敗を恐れないために参考にしたい四字熟語

ここからは失敗を恐れずに挑戦し続ける勇気を持つためにも参考にしたい四字熟語を紹介します。

失敗を恐れないために参考にしたい四字熟語1:百折不撓

百折不撓(ひゃくせつふとう)とは百回心が折れても絶対にくじけない様を表しています。何度失敗したとしても諦めることなくチャレンジし続けるという意味です。

「田中さんはすでに10回以上失敗しているけど、百折不撓の精神で諦めずに挑戦し続けています」などのように使います。

失敗を恐れないために参考にしたい四字熟語2:点滴穿石

点滴穿石(てんてきせんせき)とは、たとえ一滴の水だとしても同じ場所に何度も落ち続けることで、石に穴をあけるくらいの効果が出るという様を表しています。

ひとつひとつは些細なことだとしても、コツコツ積み重ねることで成功に近づく可能性が高まるという意味です。

「入部時は球拾いで万年補欠だった佐藤くんが、他の部員の何百倍も練習をして、高校3年生の夏の引退試合でレギュラーとしてホームランを打った姿はまさに点滴穿石だよね」などのように使います。

失敗を恐れないために参考にしたい四字熟語3:初志貫徹

初志貫徹(しょしかんてつ)とは最初に志したことを何があっても貫き通す様を表しています。失敗や誘惑などがあっても諦めずに貫くという意味です。

「初志貫徹の精神で鈴木さんはパイロットになった」などのように使います。

失敗を恐れないために参考にしたい四字熟語4:終始一貫

終始一貫(しゅうしいっかん)とは最初から最後までブレることなく貫き通す様を表しています。

「田中さんは終始一貫、話す内容にブレがないので信頼できる」などのように使います。

まとめ

成功する人に共通する、「失敗と向き合うメンタル」についてまとめてきました。大切なのは、失敗を失敗でなくすることです。

人生に失敗はつきものですが、そこで終わってしまうと成長はありません。失敗をしたら、必ず立ち止まって分析し、どうすればうまくいくかを考え、仮説を立て、実行してください。

そのサイクルをグルグル回すだけで、人生はガラッと変わるはずです。とらえ方によって、失敗は人生最悪の出来事であり、それが原因で体調を壊す人もいるでしょう。

一方、失敗は成功するためのプロセスであって、失敗の数だけ成功に近づいているととらえれば、気持ちはスーッとラクになるはずです。成功したいなら、まず失敗に対する認識、向き合い方を変えるところから始めてはいかがでしょうか。