個人でのネットショップ経営をしている人は多く、副業としてもECサイトを開業する人もいます。最近ではターゲットの幅を広げて、国内だけではなく、海外向けのECサイトを作る方もいて、ECサイト経営もグローバル化が進んでいます。

今回は海外向けのECサイトを開業するにあたって、初めての方にも分かりやすく基礎知識をご紹介します。これからECサイトを経営しようと考えていた人もぜひ参考にして、この機会に海外向けのECサイト経営にチャレンジしてみてください。

海外向けのECサイト経営についての基礎知識は?

欲しいものを店舗に足を運ばずに、スマホやパソコンですぐに検索して買い物ができる「ECサイト」は、近年更に需要が伸びています。国内であれば「Amazon」や「楽天市場」があり、海外でも「Amazon」やオークションサイトの「eBay」などが人気です。

さらに、ネットを通じて輸出入が簡単にできるようになってきたので、「越境EC」と呼ばれる海外客をターゲットにしたオンラインショップビジネスも人気があります。越境ビジネスを目的にしたECサイトは、自分でも作る事ができて、自分で経営する事が可能です。そのための基礎的な知識を解説しますので、少しずつ覚えていきましょう。

海外向けのECサイト開業のメリットについて

海外向けのECサイトを開業するメリットは、今後の成長率にあります。日本国内におけるECビジネスの成長率は、2012年から2020年までの8年間で、市場規模は2倍程度と予想されています。アメリカは5.5倍で中国は18倍程度に成長していくと予想されているので、今のうちに海外向けのECビジネスの基盤を作っておくと、大きな利益が見込めるのです。

とくに中国では日本での実店舗においても「爆買い」というワードができるほど、日本製品の質の良い商品に人気があります。国内と比べると、圧倒的にターゲットが多くなる上に今後の成長が期待できるので、海外ECサイトビジネスにチャレンジしている人が大勢いるのです。

輸出入の知識について

海外の顧客と取引をする時の難しいポイントの1つに、「輸出入」の事があります。関税や消費税についての知識は必要になるので、あらかじめしっかりとチェックしておきましょう。

関税については、取り扱う商品によって細かく税率が分類されていて、更に国によっても税率の違いがあります。小口貨物の場合は、EMSを利用すると「インボイス」や「パッキングリスト」など手間のかかる書類作成をしなくても済みます。輸出入のコストと手間をいかに簡略化するかも、海外向けのビジネスをする上では重要になります。

消費者に知ってもらうための宣伝について

Amazonや楽天市場などのプラットフォームを利用する場合、顧客はすでにそれぞれのサイトにいるので集客について考える必要はほとんどありません。ただ、自分でECサイトを作成する場合は、消費者に自分のサイトを知ってもらうための集客方法も考える必要があります。

SEO対策や広告のための投資などが必要になり、販売する事以外にも知識が大切になります。どのようなサービスを利用して、消費者の購買意欲を掻き立てる宣伝方法をするかを、サイトを運営すると同時に考えていきましょう。

海外向けのECサイトを経営する時の注意点は?

海外向けのECサイトを経営するにあたって、注意するべきポイントを3つに分けてご紹介します。多くのメリットがある越境ECですが、消費者が海外の人になると、言語や文化の違いで予期せぬトラブルが起きる可能性があります。予期せぬトラブルを避けるためにも、あらかじめリスクを把握しておいて、万全の体制で経営に臨みましょう。

日本との違いを理解しておく

越境ECビジネスは、日本製品自体に人気があり、売れる商品をリサーチして販売すれば利益にも繋がりやすいビジネスです。そのようなビジネスでも、志半ばで挫折する人が多くいる原因は、文化や言語の違いによる問題です。ECビジネス自体に慣れていない方だと、オンラインビジネスへの問題と海外特有の問題が同時に発生するので、慣れていない方は国内のECビジネスから始めるのも良いかもしれません。

海外での競合サイトについて

国内と同様に海外でもオンラインショップの需要は高くなっているので、消費者が多いのと比例して競合サイトもたくさんあります。たとえば、中国の「タオバオ」というサイトは中国でも圧倒的な市場規模を有していて、中国をターゲットにしてECサイトを作るときには大きなライバルとなります。

既に多くの顧客を抱えている大型オンラインショップに対して、どのような要素で顧客を増やしていくかがとても重要になります。ただ、日本製の商品を売れば利益をあげられるというほど、ECサイトビジネスは単純ではありません。あらかじめ競合サイトになりそうなところは、どのような商品がどのように販売されているかをチェックして、差別化を図りましょう。

必要なコストは高くなる

商品を海外へ送る時は、国内に比べて物流コストが高くなります。配送に関する事だけではなく、その他にも、取引相手の文化的事情や対応をする中でコストがかかってしまうこともあります。

たとえば、中国においては「値引き交渉」が当たり前なので、個人経営だと余計に価格を交渉される事も考えられます。それにどのように応じるかで集客の結果が変わる可能性もあるので、その時の対応方法を確立する必要があります。自分がターゲットにする国によって、かかる可能性のあるコストは違いがあるので、あらかじめ調べておいた方が良いです。

おすすめの海外ECサイトについて

個人で1からECサイトを作ってオンラインショップを設立して、海外ECサイトを運営するのは専門的な知識も必要です。たとえば、「BASE(ベイス)![]() 」や「STORE.jp」などのプラットフォームを利用して、その中でオンラインショップを作成する方法もあります。

」や「STORE.jp」などのプラットフォームを利用して、その中でオンラインショップを作成する方法もあります。

次は、数多くある中でも海外ECサイトを運営するにあたって、オススメのサイトをご紹介します。自分でサイトを作り上げるのが難しくて越境ビジネスを諦めていた人も、ぜひ参考にして越境ビジネスにチャレンジしましょう。

BASEでの越境ビジネスについて

誰でも簡単に、無料でネットショップが作成できることが魅力の「BASE(ベイス)![]() 」で越境ビジネスについて解説します。BASEとは、メールアドレスの登録だけでオリジナルのネットショップを作成できるアプリで、170万以上のショップが登録されているほどの人気です。

」で越境ビジネスについて解説します。BASEとは、メールアドレスの登録だけでオリジナルのネットショップを作成できるアプリで、170万以上のショップが登録されているほどの人気です。

このアプリには海外対応のものがあり、ページの言語が英語になって34個の通貨表示に対応しています。ただ、支払いに利用できるクレジットカードが日本国内で発行されたものに限るので、海外で発行されたクレジットカードでの決済ができません。

また、以前は海外向けの送料を設定することが出来ないのがネックでしたが、2020年1月より「送料詳細設定 App」を使用することによって、配送先の地域や商品ごとに送料が設定できるようになりました。

この機能によって、とにかく安く配送して欲しい、や多少高くてもいいから保証や追跡付きで配送して欲しい、などそれぞれの顧客のニーズに合わせた料金を設定することが出来ます。 無料アプリ「送料詳細設定 App」をインストールするだけで利用でき、海外への発送の設定といえども基本的には国内向けに設定する時と操作方法は変わりません。

海外の顧客への販売を考えている場合は是非インストールしてみましょう。

参考:送料詳細設定 App

STORES.jpでの越境ビジネスについて

STORES.jpというプラットフォームもBASE![]() と同様に、オリジナルのオンラインショップを作れるサービスです。基本的には無料で利用できて、機能を充実させたい場合は、任意で有料会員に登録することができます。

と同様に、オリジナルのオンラインショップを作れるサービスです。基本的には無料で利用できて、機能を充実させたい場合は、任意で有料会員に登録することができます。

70万以上のオンラインショップが登録されていて、越境ビジネスにおいてはBASEよりもSTORES![]() の方が優れていました。STORES.jpには越境ビジネスをするのに便利な機能が揃っていて、英語表記、PayPalでの支払い、海外発送の設定などができます。

の方が優れていました。STORES.jpには越境ビジネスをするのに便利な機能が揃っていて、英語表記、PayPalでの支払い、海外発送の設定などができます。

BASEとの大きな違いは、PayPalが使用できることと、海外への配送を設定できる点でしたが、2020年1月よりBASEもPayPalに対応したため両社の差は小さくなったと言えるでしょう。

参考:驚くほど簡単にネットショップが作れる!【STORES】![]()

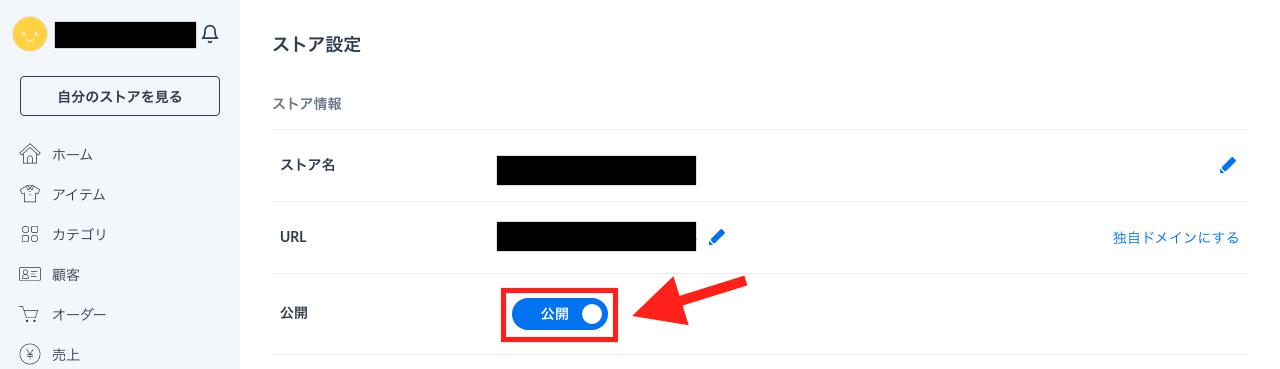

STORES.jpを使用してショップを作る方法

オススメのSTORES![]() を利用して、ショップを作るのはとても簡単にできます。ショップを作りたいときは、メールでの会員登録をした後に、好きなテンプレートを選ぶだけで作れます。

を利用して、ショップを作るのはとても簡単にできます。ショップを作りたいときは、メールでの会員登録をした後に、好きなテンプレートを選ぶだけで作れます。

越境ビジネスで利用したい場合の設定方法を、ご紹介します。STORES![]() にログインして、「ストア設定」をクリックします。

にログインして、「ストア設定」をクリックします。

「ストア設定」の「公開」をチェックします。

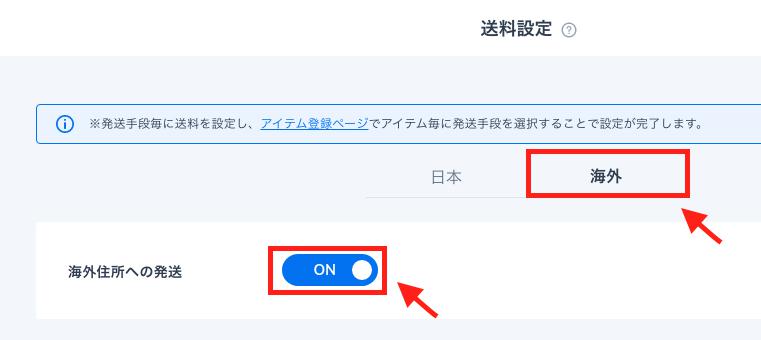

ストア設定画面内にある、送料設定の「編集する」をクリックします。

表示画面にある「海外住所への発送」をONにして、下へスクロールすると希望の送料を設定できます。

ただし、購入者の住所が海外の場合、利用決済方法は「クレジットカード」か「PayPal」のみとなります。

新しい設定に関してはこれぐらいで、10分ほどで設定は完了します。表記される通過に関しては現状では円しか対応していないので、商品詳細に「およそ◯◯ドル相当 ※1ドル◯円で計算」と書いておく必要があります。

為替によって価格の変動があるので、こまめにチェックしておきましょう。簡単な設定で越境ビジネスが可能なるので、これから始めたいという方にもSTORES![]() はとてもオススメです。

はとてもオススメです。

海外向けのECサイトはどのように作ればよい?

今ではインターネットを利用して、誰でも海外向けのECサイトを作ることはできますが、正しい知識と準備があってこそ利益を上げることができます。簡単に出来るからこそほかのECサイトとの差別化を図るためにも、基礎的なことはしっかりと覚えておきましょう。これから海外向けのECサイト運営を始めたいという方の為に、サイトの作り方をご紹介します。

商品の準備について

日本の商品を海外に向けて売るときには、どのような商品にするのか、しっかりとリサーチをして始めることが重要です。既存の商品を転売するのか、自分でオリジナルの商品を作って販売するのかなど、色々な商品があります。また、販売する商品を決めるときには販売するターゲットを絞り込むと具体的に考えやすくなります。

メインに販売する国、購入者の性別、年齢、家族構成などを考慮して、商品や利用するプラットフォームを決めていきます。計画の段階で、具体的に考えている人ほどビジネスが成功しやすくなり、失敗した時の軌道修正も的確にできます。

販売するターゲットを決める

販売する国によって需要も異なり、同じ商品でもアプローチの内容が変わります。自分が海外の言語を話せるときには、その言葉が通じる国にしておくとイレギュラーが発生した時でも対応できます。販売する国の文化や生活環境を考慮して、どのように商品をアピールすれば良いのかを具体的に決めておきましょう。

輸出が可能かを確認しておく

日本から海外へ商品を販売する時には、そもそもその商品が送れるのかは必ず確認しておきましょう。日本での販売が可能でも送り先の国で輸入ができないものも中にはあるので、調べてもはっきりわからない場合は税関に問い合わせておけばすぐに確認ができます。一般的な危険物以外にも、意外なものが送れない場合もあるので注意しましょう。

為替市場を考慮して価格を決定する

国内でのビジネスと違うポイントの一つに、「通貨」があります。商品の価格を決定する時には、為替の状況を確認して、その為替を意識した価格決定が必要です。

円高傾向にあるなら、円の価値が上がっているので日本円で買った商品の価値も通常より上がり、逆に円安なら日本円の価値は下がっているので商品の価値も低い状態です。毎日細かく設定を変える必要はありませんが、定期的に情勢を把握しておきましょう。

ネットショップの構築方法を決める

海外向けECショップを始めるには、大きく分けてAmazonなどのモールに出店をするか、自分でサイトを作成してシステムを構築するか2つの方法があります。海外向けのECサイトに適した専用のショッピングカートもあるので、自分でサイトを構築する時には専用のショッピングカートが便利です。初期コストや必要な機能などを考慮して、自分に合った方法を見つけましょう。

決済方法を決める

海外向けECサイトを作る際に、決済方法はいくつかパターンがありますが一番メジャーなものは「PayPal」での決済です。そのほかでは、クレジットカードや銀行振込なども一応ありますが、それらの決済方法をするサイトはあまりありません。

配送方法を決めておく

海外ECビジネスで決めておくべき重要なポイントに、「配送方法」があります。どこかのプラットフォームを利用するなら、予めそのモールが設定している配送方法がありますが、自分でサイトを運営する時にはきっちりと決めておく必要があります。

保証内容や取り扱う商品のサイズや重さを考慮して、安くて手間の掛からない配送方法をみつけておきましょう。また、配送する時にはインボイスという書類が必要なので、商品を輸出するにあたっての注意点もしっかりとチェックしておきましょう。

まとめ

誰でも始められる海外向けのECサイト運営ですが、取引相手の幅が広くライバルも多いので、とても奥の深いビジネスです。どのように自分だけの特色を出して利益を出していくのかを考えながら、初心者のかたは商品仕入れから販売、配送という流れにも慣れることが大切です。自分だけの海外向けのECサイトを運営して、これから成長し続けるネット市場でビジネスチャンスを掴みましょう。