メルカリなどの存在で、一般人にも「物を売る」「転売する」ということが浸透してきました。仕入れた食品を個人のネットショップで販売しようと考える人も年々増えています。ただ、事業としては浸透してきているものの、肝心の「資格」「届け出」「許可」「手続き」などを怠ってしまっている方が散見されます。販売ルールを理解していないまま、事業に介入してしまうのですね。

「知らない」では済まされない、法律や販売ルールを理解した上で仕入れを始めていくようにしましょう。これから開業することを検討している人、すでにビジネスを始めているが疑問が出てきた人など、ネットビジネスに関わる人は必見です!

ネットショップ開業における販売ルールや手続き、表示法などを解説します

何でも売れば良いわけではありません。しかし、私たちが販売や仕入れに関するルールや法律を知っているかと言われると、実際のところ、ほとんどがそうではないのが事実です。知らないのは仕方のないことですが、知らないままにするわけにはいかないですね。知らないなら、調べる・プロに相談するなど、工夫をするようにしていきましょう。

- 売る予定、あるいは売りたいと思っている商品に必要な手続きは存在するのか

- 法律違反や規約違反に該当する商品ではないか

このあたりを重点的に確認しておきましょう。

【商品別】それぞれに必要な届け出や許可

扱う商品によって、関わる法律や届け出が違ってきます。扱う商品別に、必要な届け出や許可についてまとめています。下記を参考に、自分の扱いたい商品が該当しないか確認しておきましょう。

【中古品の転売】

必要な届け出…古物商許可

申請場所…所轄警察署の生活安全課

【食品】

必要な届け出…食品衛生法に基づく営業許可

申請場所…所轄保健所

【健康食品】

必要な届け出…食品衛生法に基づく営業許可

申請場所…所轄保健所

健康食品に医薬品成分が含有されている場合、「医薬品医療機器等法に違反」してしまいます。不明な事があるときは、所轄保健所に相談しましょう。

【酒類】

必要な届け出…通信販売酒類小売業免許

申請場所…所轄税務署

ネットショップなどの場合、扱える酒類は、いわゆる地酒か輸入酒に限定されるという点に注意。

【医薬品】

必要な届け出…特定販売許可

申請場所…所轄保健所 各都道府県薬務課

【化粧品】

必要な届け出…化粧品製造販売許可 医薬部外品製造販売許可

申請場所…所轄保健所 各都道府県薬務課

輸入販売には製造販売業の許可が必要になってきます。(輸入代行販売なら、免許は不要)

誇大表現はNG!商品説明文は表現の仕方に注意が必要

ライバルたちと差をつけたい一心で、大事なモラルの部分が欠如してしまうケースもあります。

- ダイエット検証結果を実際より誇大して謳う

- 原材料が外国産である旨など、不利なことを記載しない

- 限定品でもないのに、〇人限定販売と虚偽の説明をする

- 「がんに効く」など特定の病気が治るかのような記述がある

- 日本一、ナンバーワン、驚異的などの極端な表現であおる

商品を魅力的だと感じてほしい一心でやってしまいがちなことですが、当然問題があります。誤解を招く表現はもちろん、虚偽の表現は違反行為に当たります。次のようなサイトを参考にして、法律の内容、各種手続き内容などを確認するようにしてくださいね。

e-Gov電子申請 トップページ(総務省行政管理局運営)

- 政府に関する情報を提供します

- 申請・届出等の手続や、政策に対する意見の提出ができます

e-Gov電子申請 法令用語検索(総務省行政管理局運営)

- 法令名の用語索引

e-Gov電子申請 手続検索(総務省行政管理局運営)

- 手続案内をキーワードで検索することができます

【重要】「特定商取引法」に基づく表示とは

特定商取引法とは、違法・悪質商法を防止し、消費者の利益を守るためにある法律であり、事業者が守るべきルールを明確に定め、クーリングオフなどの消費者を守るルールも定めています。消費者が安心して取引が出来るように、「特定商取引法」11条では「必要的広告表示事項」を表示するよう義務化されています。

必要的広告表示事項とは

- 販売価格

- 送料(商品代金に含むなど)

- その他負担すべき費用 ※有料カタログや銀行振り込み時の振り込み手数料など

- 代金の支払時期や支払方法について(支払い方法:クレジットカード・代金引換・銀行振り込みなど)

- 商品の引渡時期引き渡し時期(入金確認より10日以内に発送するなど明確にする)

- 返品の特約に関する事項(ない場合は、ないと表示する)を記載する。例えば「返品期限は商品到着後7日以内」「お客様都合の場合、送料はお客様負担」など

- 事業者の名称(法人の場合)氏名(個人事業者の場合)販売の責任者がいる場合などは、運営統括責任者を記載する

- 事業者の住所所在地

- 事業者の電話番号(問い合わせ用の番号・FAX番号・メールアドレスなどを記載する)

- 法人の場合には、事業者の代表者の氏名通信販売業務の責任者の氏名

- 瑕疵(かし)責任についての定め(たとえば商品が破損していた際の返品など定めがある場合)

(瑕疵責任とは、取引された商品の品質が欠けている状態であり、なおかつ細心の注意を払っても気づきにくいものであった場合のセラー側の責任のこと) - 特別の販売条件(販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)

- 申込みの有効期限がある場合は、期限を記載する

- ソフトウエアなどの取引の場合、動作環境を記載する

- 商品を2回以上継続して売買する必要があるときは、販売条件を記載する

以上のような内容を、それぞれ詳しく記載する必要があります。これ以外にも、注文を受付ける方法や商品の詳細な説明文、商品代金以外の必要料金(代引き手数料など)など、明確に記載しておきましょう。

【商品別】販売表示方法の規制について

商品を販売する際、表示方法に規制があるものがあります。商品別にまとめましたので、一緒に確認していきましょう。

食品の表示の規制

食品表示法に定められている主な記載項目を見ていきましょう。

- 名称

- 原材料名

- 内容量

- 原産地

- 食品衛生法(食品安全の確保)の添加物

- アレルギー

- 健康増進法(栄養表示)名称

- 賞味・消費期限

- 保存方法

- 遺伝子組換え

- 製造者名

添加物と添加物以外で原材料の表示をしたり、アレルゲンの特定原材料を表示したりします。「焼うどん(小麦含む)」「マヨネーズ(卵含む)」などがその例です。保健所の相談窓口でも丁寧に教えてくれますので、不明な点は問い合わせてみましょう。

【PDF注意】早わかり食品表示ガイド(消費者庁)

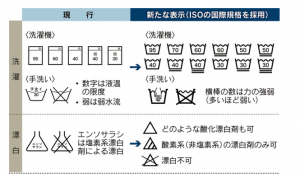

洋服の表示の規制

洋服には必ず品質表示がされているタグが存在しますね。皆さんもそのタグを参考にして洋服を扱っているかと思います。洋服などを販売する際、繊維の組成(材料)の混合率などについて表示する必要があります。これらは「家庭用品品質表示法に基づいた表示」になっています。家庭用品品質表示法に基づいた表示が必要なものをピックアップしました。

【繊維製品】

糸 / 織物、ニット生地およびレース生地 / 上衣 / ズボン / スカート / ドレスおよびホームドレス / プルオーバー、カーディガンその他のセーター / ワイシャツ、開襟シャツ、ポロシャツ、その他のシャツ / ブラウス / エプロン、かっぽう着、事務服および作業服 / オーバーコート、トップコート、スプリングコート、レインコート、その他のコート / 子供用オーバーオールおよびロンパース / 下着 / 寝衣 / 靴下/ 足袋 / 手袋 / ハンカチ / 毛布 / 敷布 / タオルおよび手ぬぐい / 羽織および着物 / マフラー、スカーフおよびショール / ひざ掛け / カーテン / 床敷物(パイルのあるものに限る) / 上掛け(タオル製のものに限る)/ ふとん / 毛布カバー、ふとんカバー、まくらカバーおよびベッドスプレッド / テーブル掛け / ネクタイ / 水着 / ふろしき / 帯 / 帯締めおよび羽織ひも

確かに、どの商品にもタグが必ず存在していますね。このタグがあることによって、消費者は正しく商品を扱うことができます。

お米や米加工食品の表示の規制

お米を原材料にした食品の商品ラベルには、原材料名欄に産地名が記載されています。万が一商品に問題が発生した際に、流通経路を特定する必要があるからです。

これは「米トレーサビリティ法」で定められています。

米トレーサビリティ法は、お米の産地情報を取引先や一般消費者に伝えなくてはならない法律です。パッケージやWEBサイトなどで産地情報を開示します。次のような多岐にわたる品目が表示対象です。

- 米穀(玄米・精米など)

- 米粉や米こうじ など

- 米飯類

- もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

そのほかに米穀の生産から加工、販売、提供までの各段階で、入出荷の記録を管理することも義務化されています。

東京都の公式youtubeチャンネルでは米トレーサビリティ法を詳しく紹介しています。ぜひ確認してください。

参考:大切です!食品表示 理解(わか)って作ろう新表示編4 米トレーサビリティ法

一部食品の内容量表示の規制

一部の食品の内容量は、表示方法が定められています。「計量法」に基づき、決められた通りに単位を記載する必要があるのです。

例えば、ソースの場合は重さ(グラム)で記載しても、体積(リットル)で記載しても良いのですが、しょうゆの場合は体積(リットル)のみ。このように商品によって異なります。

また、計量法で指定されるのは単位だけではありません。計量の誤差の範囲も定められています。

経済産業省のサイトでは、該当品目の確認やQ&Aの閲覧ができます。

不明な点は相談窓口でも丁寧に教えてくれます。

食品業界の現状

2020年以降、コロナウィルスの感染拡大の影響により深夜営業停止などの大きな打撃を受けた食品業界は、その後どうなったのでしょうか。

感染拡大の影響は、いまだに食品業界に残っている

感染の影響がなかった2019年2月の外食業界の売上は、2022年2月比で84.5%と、いまだに回復とは程遠く厳しい状況が続いています。

そのなかでも、パブや居酒屋などの飲酒を伴う業態では、同年比22.7%と他業態よりも著しい低迷が続いています。休業や閉店の対応をしている店舗も少なくありません。感染状況が収束したとしても、感染前の状態になるとは考えにくい状況です。

それにより、売上を補填・維持したい店舗が、テイクアウトメニューを用意するほか、消毒や検温などでウイルス感染を防ぐ対策をとるなど、営業手法を再構築しています。

テイクアウトは拡大傾向、しかしデメリットもある

テイクアウトをはじめる店舗は日々増えています。なぜなら、客席などの設備投資が必要ないため比較的はじめやすく、また満席で店内が利用できない際の第2の選択肢として提供できるからです。

売り上げを取りこぼさない手段として有用な方法なのですね。

実際に、飲食店の約7割がテイクアウトを実施しています。このうち、コロナの感染拡大の影響ではじめた店舗は約4割、収束後もテイクアウトを継続する予定の店舗は9割以上です。

その一方で、デメリットも存在します。店内飲食では店内の雰囲気を一緒に味わっていたのが、テイクアウトになるとその価値がなくなってしまいます。そのため、店内飲食と同じ価格にすると割高感を感じる顧客も出てくるでしょう。

加えて、食中毒の危険性があったり、商品によってはテイクアウトに適さなかったりするなど、いままで販売していた商品をそのままテイクアウトで提供できる訳ではないのです。

そのため、テイクアウト用の商品開発に注力することも必要になっていくでしょう。

テイクアウトの需要に期待

消費者から見たテイクアウトの現状はどのようになっているのでしょうか。

株式会社ぐるなびの調査によると、1カ月以内に飲食店でテイクアウトを利用した人は、回答者全体の約6割を占めています。

行ったことのないお店の料理にチャレンジできるほか、炊事の手間が減り自由時間が増えるというメリットを享受できることも理由のひとつです。さらに、テイクアウトの実施店が増えれば、選ぶ楽しさも増えますね。

このように、消費者側の需要も高まっていると言えます。

テイクアウト以外にも、デリバリーをはじめれば販売エリアを拡大できます。配送が可能な商品なら、ネットショップで全国展開が可能です。テイクアウトの実施から、販売手法が広がっていくのです。

実際に、食品業界でもEC化の波が来ています。売上を補填するための対策ではなく、コロナ収束後の売上拡大を目指してインターネット販売も検討してみましょう。

販売許可が必要な商品ジャンルについて

ネットショップを開業したからといって、何でも好きなように販売できるわけではありません。商品によって販売許可が必要なものも存在します。そうなると許可申請が必要になってきますね。販売許可が必要な商品についてジャンルごとにまとめました。

その1.仕入れた食品を販売したい場合

基本的に仕入れただけのものを販売する場合は許可は不要になっています。しかし、食品の種類、調理を加えた加工の程度によって許可申請が必要になってくる場合があります。

- 食品衛生法上の営業許可

- 食品衛生責任者の届け出

食品の販売で不明な点がある場合は、そのままにせず、管轄保健所などに相談してみることをおすすめします。また、ネット上でも消費者庁のホームページで検索できますので、こまめに検索してみましょう。

その2.酒類

酒類を販売する場合も申請が必要です。ネットショップの所在地である都道府県内のみでの販売だと、申請は必要ないものの、ほとんどが1都道府県内での販売ではないですね。「通信販売酒類小売業免許」の取得申請の提出が必要ですので、手続き場所の所轄税務署にて相談してみましょう。

その3.ペット類

ペット類を扱うには動物取扱業の届け出が必要でしたが、現在では届け出制から登録制に変更されています。登録場所は動物愛護センターです。登録制に移行されたのは悪質な業者の排除のためで、登録および更新を必要とし、場合によっては登録の取り消しや業務停止の命令が出来るようになっています。

事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任が必須となり、この動物取扱責任者は都道府県の研修を受講する義務があります。

その4.医薬品

薬事法の改正に伴い、医薬品においてはネットショップで販売できないものが増えています。

- 要指導医薬品(※スイッチ直後品目・劇薬)

- 医療用医薬品(処方箋)

※医療用から一般用に移行して間もなく、一般用としてのリスクが確定して いない薬

この2つについては、対面販売が義務付けられています。医薬品は人体に関わる重大な商品ですので、慎重に扱っていきましょう。心配な時は厚生労働省のホームページで確認することをおすすめします。

その5.化粧品や医薬部外品

ネットショップでは化粧品販売も盛んに行われており、女性にとっては必需品ともいえるものですから、定期的に購入している人もたくさんいます。医薬部外品においてもそうですね。国内で仕入れたものに関しては許可なく販売することが出来ますが、製造してから販売する場合は許可を申請しなければなりません。

「化粧品製造業許可」…化粧品を「製造」するための許可であり、これだけでは販売行為は出来ない

「化粧品製造販売業許可」…製造した化粧品を市場で販売するために必要となる

「医薬部外品製造販売許可」…各都道府県の薬務課で申請する

個人事業主がネットショップで販売する場合、製造から行うことはほぼあり得ません。販売するだけなら許可申請は必要ないと覚えておきましょう。

その他

その他にも許可が必要な商品は存在します。コンタクトレンズ等の「高度管理医療機器」は、各都道府県の薬務課へ許可申請が必要になってきます。また、花火・爆竹・キャンプ用のホワイトガソリンなども消防局への申請が必要になってきます。

自分が扱いたいと考えている商品について、前もって調査しておくことが重要です。ネットビジネスをするからには、商品に責任を持って、正しく扱えるように努力するべきですね。

輸入品の販売規制とは

国内で許可なしで販売できるものでも、輸入品は許可が必要になってくる商品もあります。輸入品には細かい取り決めも多いため、輸入する際は専門機関に相談することをおすすめします。

- 食品関係…食材から缶ジュースまで、素材・加工品かどうかに関係なく、食品衛生法に基づいて届け出が必要

- 口に接触しやすい食器類やベビー用品…食品と同じ扱いで届け出が必要

- 動植物…ほ乳類・鳥類・は虫類はもちろん、国内では許可が不要だった昆虫類・魚類にも届け出が必要

- 輸入品の毛織物…毛織物は基本的に許可が不要なものの、ワシントン条約に該当する動物の毛皮を用いたものは、経済産業大臣の輸入承認が必要

- ぬいぐるみ…基本的に許可は不要ですが、ワシントン条約に該当する動物の羽毛などを使ったものは輸入不可

- 世界的キャラクター…ディズニーなどの特定のキャラクターは基本的に輸入不可

不安な要素が少しでもあるなら、税関に相談するか、または「ミプロ」で調査してみましょう。

輸入食品について

国内販売では届け出が不要である野菜・果物などの農産物でも規制の対象となり、缶ジュースなどの加工商品からお茶やコーヒーまで「食品衛生法」の規制を受けることになります。食品等輸入届出が必要となり、厚生労働省検疫所で審査・検査を受ける必要があります。

輸入動植物について

動植物の場合、ほ乳類や鳥類、は虫類はもちろん、国内では許可不要だった昆虫類、魚類にも届け出が必要となります。有害な害虫・種子などを防ぐために、厳重な扱いをすることになっています。生花といったものも対象になってきます。

動物の場合は農林水産省の動物検疫所、植物は同省の植物防疫所にて検疫を受けます。

輸入食器について

食器自体が人体の中に入り込むわけではありませんが、皿・グラス・スプーンフォークなどの食器類は口に接触することが多くあります。そのことから、食品と同じく食品衛生法の規制がかかるのです。

輸入ベビー用品など

大人とは違い、赤ちゃんは何でも口に入れたがります。赤ちゃんの口に入りやすいとされる幼児玩具・知育玩具、哺乳瓶などのベビー用品も食品衛生法の規制が入ります。赤ちゃんの口に入ってしまうことが考えられるベビー用品は、輸入食器と同じように慎重に扱わなくてはならないのですね。

【食品】ネットショップで販売するのみでも許可が必要な場合もある

ネットショップで販売のみ行う場合は基本的に許可が不要であることが多いのですが、食品に限っては細かく規制がかけられています。人体の健康に影響するわけですから当然とも言えますね。食品の中でも注意したい商品を確認しておきましょう。

販売するのみでも許可が必要なものとは

食品の中には、鮮度が大事で食中毒などの注意が必要なものがあります。このような場合、販売するのみと言っても、厳重に扱う必要があり、保存方法など徹底した管理が要求されます。

- 乳類販売業

- 食肉販売業

- 魚介類販売業

- 魚介類せり売営業

- 氷雪販売業

確かに自宅保管であっても注意するような食品ばかりですね。人に販売するわけですから、厳重な管理を求められるのは当然でもあります。

販売するのみで、すでに製品化されていても許可が必要なものとは

今度は「販売するのみ」かつ「すでに製品化されているもの」で許可が必要なものをピックアップしていきます。弁当類・そう菜類をはじめ、乳製品・食肉製品・魚介類加工品など、すでに加工していて、調理せずに摂取できる食品も、許可が必要なものになります。

- 弁当類…おにぎり・すし・サンドイッチなど

- そう菜…煮物・揚物・酢の物など

- 乳製品…バター・チーズ・乳酸菌飲料など

- 食肉製品…ベーコン・ウインナー・ハム、など

- 魚介類加工品…くん製品・魚肉ねり製品など

その他、ゆでめんや豆腐なども、条例で許可が必要とされている対象食品になります。また、次のような条件がそろっていれば、対象商品でも許可が不要とされるケースもあります。

- 販売時における温度管理が不要な食品であること

- 容器包装に入れられた食品のみであること

- 仕入れた状態のままであること

例としては次のとおりです。

- 漬物のうち常温保存可能なもの(梅干し、らっきょうなど)

- つくだ煮のうち常温保存可能なもの

- チーズのうち常温保存可能なもの(粉チーズなど)

- 乾燥食肉製品(ビーフジャーキーなど)

これらの食品は、販売許可が不要になっています。さらに、痛みやすいとされる弁当や総菜については、次の条件に該当する場合のみ許可が不要になります。

- 容器包装詰加圧加熱殺菌食品等のレトルト殺菌食品

- 製造過程で加熱処理され、真空の容器包装に入れられた温度管理が不要な食品

あまり多く例がありませんが、非常食などはこれに該当します。許可がいるのか要らないのか、しっかり見極めて下さい。

販売するのみで、許可は不要なものの、届け出が必要になるものとは

許可までは必要とされていないが、届け出を必要とされる場合もあります。

- 豆腐加工品販売業

- 生菓子販売業

- 魚介類加工品販売業(許可が必要な場合もある)

- 乳さく取業乳製品販売業(許可が必要な場合もある)

- アイスクリーム類販売業

許可の申請までは不要であるが、専門機関が把握できるように「こんなものを扱っています」という届け出が必要になってきます。

ネットショップで仕入れた食品を販売したい場合に必要な免許や許可とは

ネットショップで食品関係を扱いたいと考える人のために、免許や許可がいる場合・いらない場合の見極め方をまとめました。

食品営業法に基づく営業許可について

「食品衛生法」によると、飲食に関係する健康被害の発生のおそれがあるとされる営業について、各都道府県の保健所で許可を得なければならないとされています。この営業許可がないまま販売活動をしてしまうと違反として罰せられることになっています。

- 飲食店や喫茶店などの調理業

- 菓子製造やアイスクリーム製造、惣菜製造などの製造業

- 食肉・魚介類・乳類などを処理する処理業

これらは必ず営業許可が必要です。一方、営業許可が不要とされる場合には次のようなものがあります。

- 加工食品

- 野菜・果物など

- 飲料類

仕入れたものをそのまま販売のみする場合は、営業許可は必要ないでしょう。

営業許可取得のために必要な設備基準

営業許可を受けるには、食品を製造販売する作業環境が保健所の基準を満たさなくてはなりません。2種類の「共通基準」と「特定基準」を満たすことで、はじめて営業をスタートできます。

共通基準では、以下の3点について満たすべき基準を定めています。対象の業種は自動販売機を除くすべての業種です。

- 営業設備の構造(床材や照明の明るさなど)

- 食品取扱設備(作業場の機械器具など)

- 給水及び汚物処理

特定基準では、「飲食店営業」「菓子製造業」などの業種ごとに満たすべき基準を定めています。

食品衛生法に規定される業種は32業種。販売する食品がどの業種に当たるのか、正確に把握しましょう。

参考:改正食品衛生法の営業許可と届出(令和3年6月1日から施行)|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局

専用の厨房を用意する

手作りした食品を販売したい場合は、専用の厨房を用意しなければなりません。

例えば、自宅で手作りしたクッキーをネットショップで販売したいと考えても、それはできません。自宅の台所とは別に設けられた専用の厨房でつくることになります。

細かな基準はつくるものによって異なります。事前に計画したうえで、保健所に確認するといいでしょう。

ネットショップで酒類の販売をする際の注意点

ネットショップで販売可能な酒類について

ネットショップで販売できる酒類に関しては、一般の酒店では取り扱いの無い「地酒」や「輸入酒」のみが販売することを許されています。

- 国産の酒類(地酒・焼酎・ワインなど)…前年度の販売量が酒類品目毎で3,000キロリットル未満の製造であることを証明する書類を酒類製造業者(蔵元)からもらうことが前提。

- 輸入酒類…基本的に制限がなく、証明書も不要

- 大手酒造メーカーの商品はネットショップで扱えない

酒類品目はたくさんありますが、結局販売が許されるのは、証明書を取得した品目のみです。販売計画はしっかり立てておきましょう。

必要とされる免許について

ネットショップで酒類を販売する場合、「通信販売酒類小売業免許」が必要になってきます。

- 1つの都道府県内での販売であれば「一般酒類小売業免許」が必要

- 2つ以上の都道府県での販売であれば「通信販売酒類小売業免許」が必要

免許の申請には蔵元からの証明書の取り付けが必要ですので、先に蔵元と取引契約を結んでから申請という形になります。ネットショップの所在地である管轄税務署にて手続きします。ですので誰でも簡単に申請が出来るというわけではないのです。

ネットショップホームページへの記載について

- 注文画面には「未成年者への酒類の販売は出来ない」旨を、分かりやすい場所に表示する

- 注文入力の際、生年月日や年齢を入力することを必須にする

酒類は誰に対しても売ることが出来る商品ではないということを常に意識するべきでしょう。

営業許可取得のためには食品衛生責任者の資格が必須

食品営業法に基づく営業許可の取得には、必要書類などをそろえれば良いわけではありません。食品の製造・販売などの事業を行う場合、衛生管理を正しくできる環境にするため、施設ごとに専任の「食品衛生責任者」を必ずおかなければなりません。

- 栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者

- 食品衛生管理者になる資格をすでに有している者(医師・歯科医師・薬剤師・獣医師)

- 食品衛生管理者になる資格をすでに有している者(医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した者)

- 養成施設にて、食品衛生責任者養成講習会を修了した者

1~3までに該当する人は、すでに食品衛生責任者の資格があります。1~3に該当しない人は、すべて4のとおり、養成施設にて講習を受けることになります。

【講習内容】

- 公衆衛生学(1時間)

- 衛生法規(2時間)

- 食品衛生学(3時間)

講習を受けさえすれば、100%合格します。ネットショップ所在地の管轄保健所に相談しましょう。

営業許可を取得するまでの流れ

営業許可を取得することが決まったら、許可申請を提出して面談や設備検査などを受けることになります。具体的な流れを順を追って説明します。

- 保健所に事前相談する

- 営業許可を申請する

- 施設検査を実施する

- 営業許可書が交付される

- 営業開始

はじめに保健所へ行き事前相談を受けます。

事前相談では、次のような製造から販売にかかわる事柄について確認します。

- 施設と設備の内容確認

- 食品衛生責任者の選定

- 食品表示ラベルの準備

- 営業許可の申請手続き

販売スペースや製造設備の工事を予定しているなら、工事がスタートする前に相談へ行きましょう。図面などの工事資料を持参すると、うまく話が進みます。

事前相談を受けたあと、食品営業許可申請書を保健所に提出します。書類審査と保健所の食品衛生監視員による施設検査で、施設が基準に満たしていれば、食品営業許可書が後日交付されます。

仮に施設検査で基準を下回った項目があった場合は、改善を施して再検査を受けます。

取得にかかる期間はおよそ16日。再検査を想定するなら、念のため余裕をもって手続きができるといいでしょう。

営業許可が必要な業種一覧

下記の34の業種で営業許可を取得する必要があります。

- 調理業(2業種)

- 飲食店営業

- 喫茶店営業

- 製造業(22業種)

- 菓子製造業

- あん類製造業

- アイスクリーム類製造業

- 乳製品製造業

- 食肉製品製造業

- 魚肉ねり製品製造業

- 食品の冷凍又は冷蔵業

- 清涼飲料水製造業

- 乳酸菌飲料製造業

- 氷雪製造業

- 食用油脂製造業

- マーガリンショートニング製造業

- みそ製造業

- 醤油製造業

- ソース類製造業

- 酒類製造業

- 豆腐製造業

- 納豆製造業

- めん類製造業

- そうざい製造業

- 缶詰又は瓶詰食品製造業

- 添加物製造業

- 処理業(5業種)

- 乳処理業

- 特別牛乳搾取処理業

- 集乳業

- 食肉処理業

- 食品の放射線照射業

- 販売業(5業種)

- 乳類販売業

- 食肉販売業

- 魚介類販売業

- 魚介類競り売り営業

- 氷雪販売業

食品をインターネット販売する場合の一部のケースでは、許可が不要です。

それは、仕入れた商品をそのまま販売するケースです。

販売する商品が、手作りの場合や、仕入れた商品を小分けにして新しい袋に詰め直す場合などは、製造業の許可が必要です。

都道府県の条例で営業許可を定めていることもあるため、商品が決まり次第、管轄の保健所に相談しましょう。

【仕入れた食品を販売したい】仕入れ前に販売ルールや許可について知っておこう

ネットショップを開業したい!これを売りたいから売ろう!このような気持ちになっても、一度冷静になってください。特に食品に関する商品を扱うとなると、細かい規制が関わってきます。なかには面倒な手続きもありますが、ネットショップで物を売るのですから、商品には責任を持たなくてはなりません。

健康被害などを含めたトラブルに巻き込まれないように、健全な状態でネットショップを経営していくことを目指してくださいね。