インターネットの普及により、世界中でEC市場が拡大の一途を辿っています。

日本でもECの市場規模はそれなりに大きいものの、現金主義や企業のITリテラシーの低さが原因でEC市場の成長率は低調なままです。

それに対して、キャッシュレス化が進んでいるイギリスなどの北欧先進国では急激にEC化が進んでいます。

今回は日本と世界のEC市場規模・EC化率や、今後のECトレンドなどを詳しく解説します。

ECとは?

ECとは、「Electronic Commerce(電子商取引)」の略です。

そしてECサイト・ECモールとは、自社・他社の商品をインターネット上で販売するネットショップのことです。

AmazonやZOZOTOWNがECサイトに該当します。

ECには大きく分けて3種類あります。

- BtoC(企業・個人間取引)

- CtoC(個人間取引)

- BtoB(企業間取引)

EC市場規模

世界的に不景気と言われている昨今ですが、インターネットの普及により世界中でECの市場規模が拡大しています。

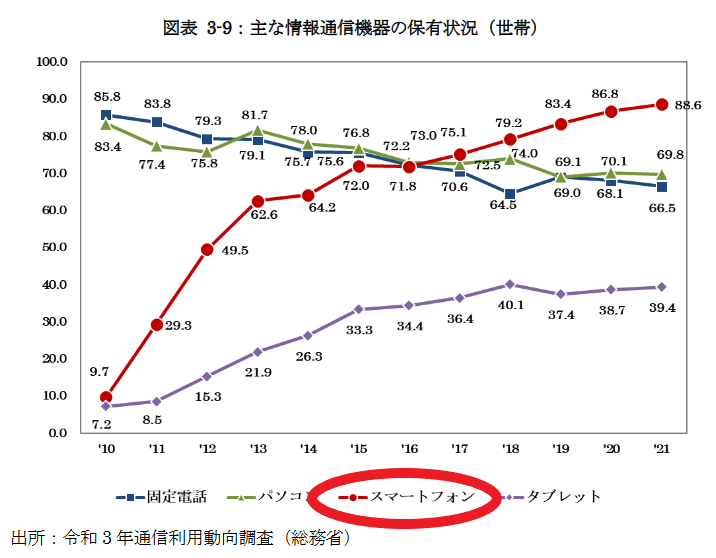

スマホ利用者の増加

最近はパソコンよりもスマートフォン等のモバイル端末の利用者が多くなってきたため、多くのECサイトがスマホでも見やすいレスポンシブデザインを採用しています。

EC市場の主な商品

EC市場で売れている主な商品ジャンルは、

- テレビ・パソコン・洗濯機などの大型家電

- 定期的に購入する化粧品・健康サプリ

- 音楽・ゲームなどのデータ商品

です。

生鮮食品や生活雑貨・家具などはまだ実店舗で購入する人の方が多いです。

日本のEC市場規模

続いては、日本のBtoCのEC市場規模について解説します。

海外と比べると日本のEC化率は少し遅れています。

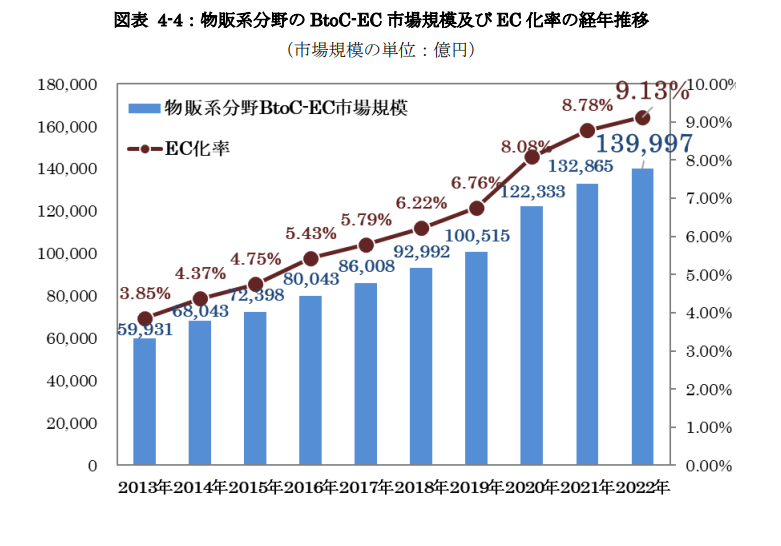

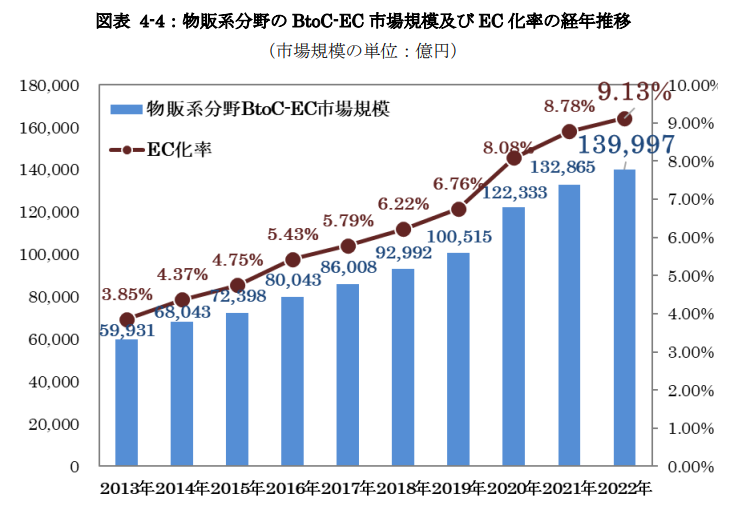

BtoC EC市場規模とEC化率

| 年 | 市場規模(EC化率) |

|---|---|

| 2013年 | 11兆1660億円(3.85%) |

| 2014年 | 12兆7970億円(4.37%) |

| 2015年 | 13兆7746億円(4.75%) |

| 2016年 | 15兆1358億円(5.43%) |

| 2017年 | 16兆5054億円(5.79%) |

| 2018年 | 17兆9845億円(6.22%) |

| 2019年 | 19兆3609億円(6.76%) |

| 2020年 | 19兆2779億円(8.08%) |

| 2021年 | 20兆6950億円(8.78%) |

| 2022年 | 22兆7448億円(9.13%) |

グラフにすると以下のようになります。なお、2022年版から、物販系とデジタル系が分かれています。

EC化率が伸びない理由としては、

- 新サービスが誕生しないこと

- ITの導入が遅れている企業が多いこと

が挙げられます。現在の日本企業は完全にEC化している企業と、全くEC化していない企業に二極化されています。

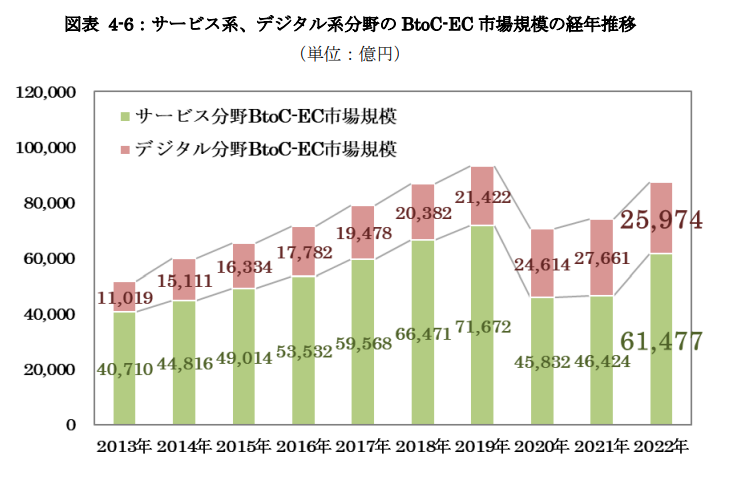

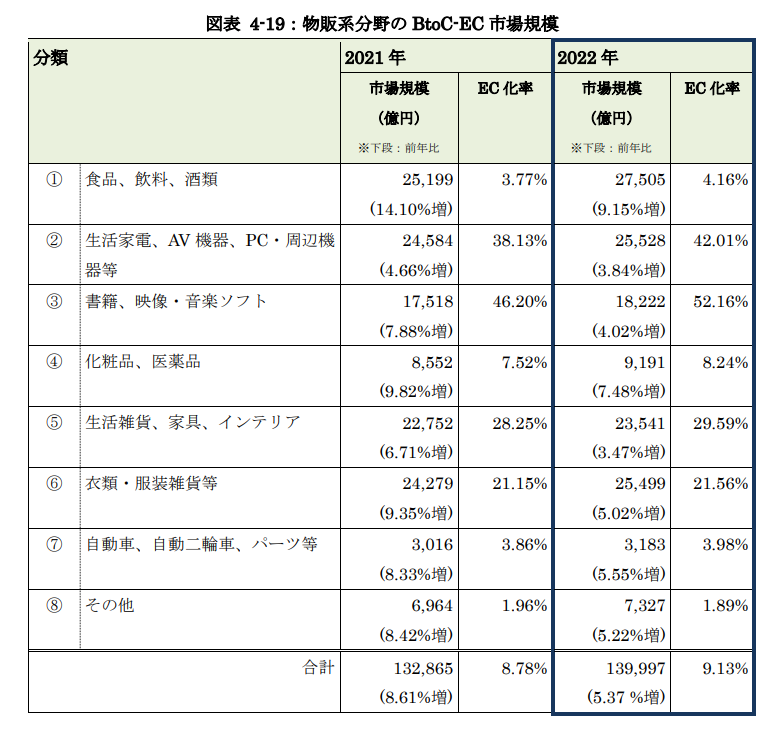

EC市場の3大分野

以下の画像は、日本のBtoCのEC市場における分野別の市場規模です。

規模の1位は物販系です。

2022年のEC市場規模は13兆9,997億円、全体の約60%を占めています。

市場規模は大きいですが、EC化率は9.13%と低いです。

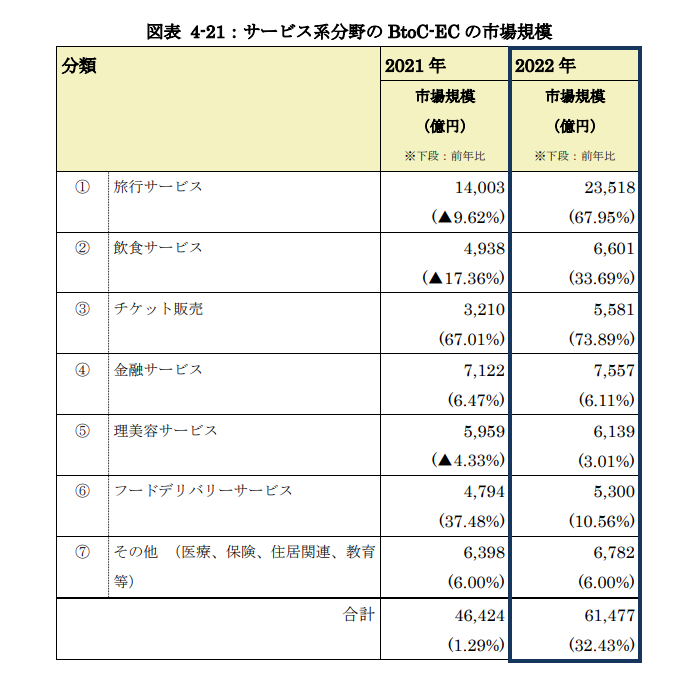

2位はサービス系です。

2022年のEC市場規模は6兆1,477億円、全体の約27%を占めています。

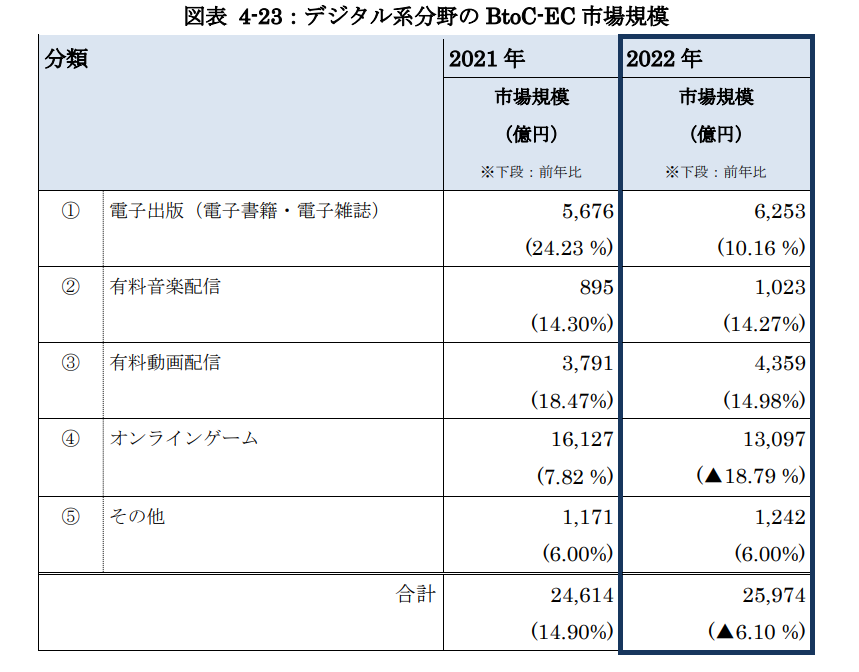

3位はデジタル系です。

2022年のEC市場規模は2兆5,974億円です。

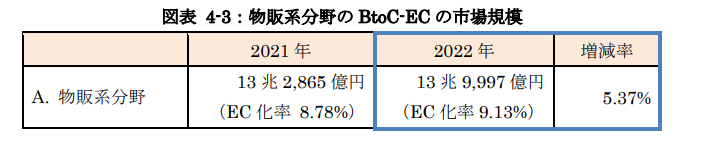

物販系のEC市場

2021年から2022年までの物販系のEC市場規模とEC化率を、分野別に表にまとめると以下のようになります。

最も伸び率が高い分野は「食品・飲料・酒類」です。

2022年時点でのEC市場規模は2兆7,505億円です。

前年からの伸び率は9.15%です。

EC化率は4%以上です。

EC化率が最も高い分野は「書籍、映像・音楽ソフト」です。

2022年のEC化率は52.16%です。

「生活家電、AV 機器、PC・周辺機器等」も42.01%と高いEC化率を誇っています。

逆にEC化が遅れているのは、自動車・自動二輪業界です。

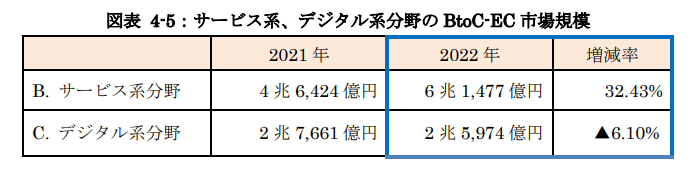

サービス系のEC市場

サービス系EC市場は旅行・宿泊サービスなどが多くを占めています。

2021年から2022年のサービス系の分野別EC市場規模は以下のとおりです。

最も市場規模が大きいのは旅行サービスです。

エクスペディアなどの大手旅行代理店の需要の高さが要因に挙げられます。

2022年の市場規模は2兆3,518億円です。

次に金融サービスが続きます。

デジタル系のEC市場

2021〜2022年のデジタル系EC市場の分野別EC市場規模は以下のようになっています。

デジタル市場は全体的に伸びていますが、特に有料動画配信の伸び率が大きいです。

EC市場動向やリスクと企業がとるべき対策に関しては下記の記事で詳しく解説されています。あわせてご確認ください。

参考:EC市場動向は?リスクと企業がとるべき対策も解説 – HandsUP

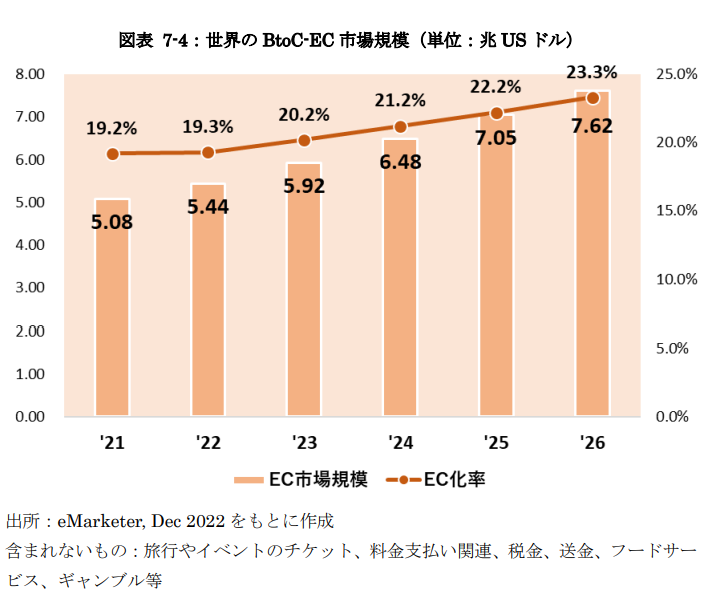

世界のEC市場

一方、海外では日本よりEC化が進んでいます。

2021〜2022年の世界のEC市場規模と2026年までの予測は次のようになっています。

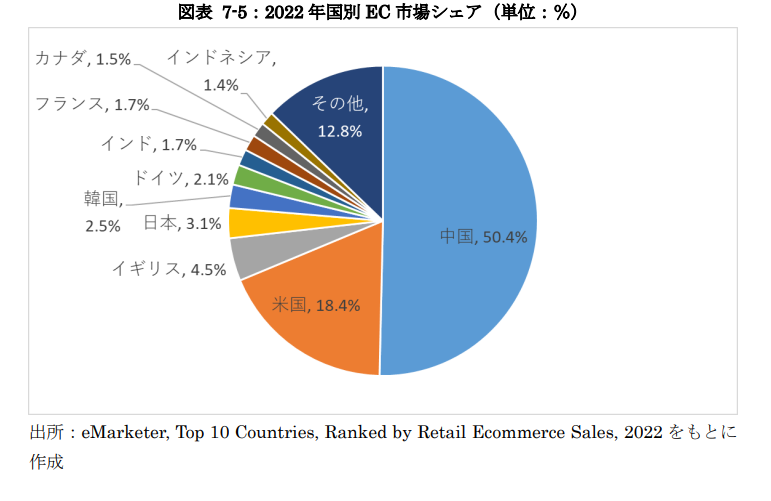

2022年時点での国別BtoCのEC市場シェアランキングは以下のとおりです。

中国が圧倒的な市場シェアを誇っています。

中国のEC市場

市場規模は中国がダントツで1位です。今後さらに伸びることが予想されます。

中国の2大大手ECサイトの「アリババ」と「京東」は、生鮮食品などを素早く配送できる独自の配送ネットワークを構築して、食品・日常消耗品販売のEC化に着手しています。

また、中国ではキャッシュレス化が急激に進んでいます。

現在はまだ一部の大都市だけですが、今後は中小都市でもキャッシュレス化が進み、EC化がさらに加速すると言われています。

アメリカのEC市場

アメリカは市場規模こそ2位ですが、

- Amazon

- Apple

- eBay

など、各ジャンルで圧倒的なシェアを獲得しているECサイトを多数有しています。

常に新しいITサービスを生み出し、世界のEC市場を牽引しています。

また、

- GooglePay

- ApplePay

- PayPal

などのオンライン決済サービスが充実していることも、高いEC化率の要因となっています。

イギリスのEC市場

3位のイギリスは国民のECサイト利用率が非常に高いです。

イギリスの人口は日本の半分の約6700万人ですが、ECサイト利用者は50%を超えています。

ECサイト利用率が高い要因として、

- 「カード決済が普及している(キャッシュレス化が進んでいる)」

- 「英語国のため越境ECを利用しやすい」

などが挙げられます。

現在、イギリスでも中国と同様に配送ネットワークの整備がなされており、今後さらにEC市場規模が拡大する見込みです。

世界的に見た日本のEC市場

日本は市場規模は4位ですが、成長率は非常に低いです。

日本はEC化されている業界とされていない業界で二極化しており、市場は停滞しています。

日本でEC化が進まない最大の原因は以下の2つです。

- 古い企業が多く、EC化に対応できていない

- いまだに現金決済が主流で、キャッシュレス化が進んでいない

EC化を加速させる新サービスが登場しない限り、日本のEC市場の拡大は難しいと言われています。

ドイツのEC市場

ドイツもイギリス同様に国民のEC利用率が非常に高い国です。

インターネットユーザー自体は80%を超えています。

しかし、ドイツではまだキャッシュレス化が進んでおらず、キャッシュレス比率は16.6%ほどです。

そのため、成長率も低く、日本に近い状況です。

業界別!日本のEC化率

続いて、業界別の日本のBtoCのEC化率について詳しく解説します。

日本全体のBtoC EC化率

日本のBtoCのEC市場全体のEC化率は、前述の通り9.13%です(2022年時点)。

これは世界的に見ても低い数字です。

その主な理由として以下の事由が考えられます。

- EC化に消極的な古い企業が多い

- ECに詳しい人材の不足

- 圧倒的な現金主義

業界別EC化率ランキング

| 第1位 | 書籍、映像・音楽ソフト(52.16%) |

| 第2位 | 生活家電、AV 機器、PC・周辺機 器等(42.01%) |

| 第3位 | 生活雑貨、家具、インテリア(29.59%) |

| 第4位 | 衣類・服装雑貨等(21.56%) |

| 第5位 | 化粧品、医薬品(8.24%) |

生活家電、AV 機器、PC・周辺機器等のEC化率

家電は店舗で買ってもオンラインで買っても品質に差がないため、ECとの相性が良いです。

また、ECサイトの方が値段が安いため、「高価な家電はECサイトで購入する」という人が増えてきています。

ただし、オンラインで購入した場合は、配送の途中で商品が破損するリスクがあります。

そのため、小さい家電はまだ実店舗の方がよく売れています。ただし、冷蔵庫・洗濯機・デスクトップPCなど、実店舗で購入しても自力で持ち帰ることが難しい大型家電はEC化が進んでいます。

書籍・映像・音楽ソフトのEC化率

Kindleなど電子書籍は急激に普及してきています。

また、NetflixやAmazonPrimeなどのサービスの普及により、映像作品のEC販売も急激に加速しています。

ただし、音楽業界だけはEC化率が低いです。

要因としては音楽業界そのものの停滞が挙げられます。

生活雑貨、家具、インテリアのEC化率

生活雑貨や家具は実際に見てから買いたい人が多いため、ECとの相性はあまり良くありません。

しかし、ニトリや無印良品などの大手家具メーカーが詳しい商品説明・商品写真・ユーザーレビューを掲載するなどの手法を用いてECサイトを充実させたこともあり、現在のEC化率は20%を超えています。

伸び率も高いため、今後さらにEC化が進む見込みです。

衣類・服装雑貨等のEC化率

アパレル商品もECとの相性が悪いです。

しかし、バーチャル試着や無料返品・交換などのサービスにより、徐々にECの市場規模を拡大しています。

今後のECトレンド

最後に、日本の今後のECトレンドとおすすめの対策を4つ紹介します。

AIの導入

2017年ごろから注目され始めたAIですが、当初は広告配信などにしか利用されていませんでした。

しかし、今後はAI技術のさらなる進歩が予想されます。

AIチャットによる顧客対応も可能になる見込みです。

これからEC市場に参入する企業は、AIの導入が欠かせません。

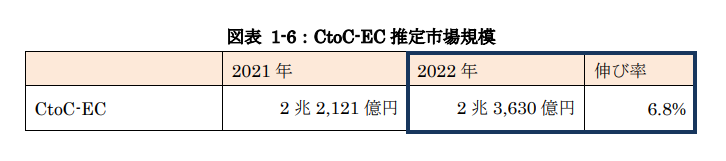

CtoCのEC市場規模拡大

メルカリなどのフリマサイトの普及により、誰でもスマホで気軽にネットショッピングができるようになりました。

そのため、BtoCだけでなく、CtoC(個人間取引)のEC市場規模も拡大しています。

メルカリやヤフオクなどCtoCのEC市場は伸び率も高く、これからさらに拡大していく見込みです。

スマホ利用者のユーザビリティ向上

現在、ECサイト利用者の過半数がスマホユーザーです。

したがって、これからECサイト・モールを構築・運営する場合はスマホ利用者でも見やすいレスポンシブデザインのサイトにする必要があります。

パソコン向けに設計されたWebページはスマホでは非常に見づらいため、スマホ利用者が使いやすいサイトの構築が必須です。

キャッシュレス決済のセキュリティ強化

日本でEC化が進まない要因としてキャッシュレス化が進まないことが挙げられます。

その背景には、クレジットカードの個人情報流出事件が相次ぎ、消費者がキャッシュレス化に慎重になっているという事情があります。

したがって、今後はキャッシュレス決済のセキュリティ強化が求められます。

日本はEC化が遅い

日本には現金主義が根付いています。

また、ネット販売に踏み出せない古い企業も多いです。

そのため、日本のEC化は非常に遅れています。

2022年時点では日本のEC市場規模は世界4位でしたが、このままではあっという間に圏外になるでしょう。

日本でEC化を進めるにはIT人材の育成が必須だと言えるでしょう。