個人輸入はハードルが高いイメージがあるためライバルがあまりいません。そのため、商品によっては独占販売も可能です。

今回は、個人輸入の特徴とやり方を解説します。

個人輸入の方法

輸入方法には大きく分けて2つあります。

ECサイトで買う

最も一般的な方法は、海外の通販サイトを使って購入する方法です。

中でもアメリカのAmazon.comは、日本のAmazonとレイアウトやデザインが同じであるため使いやすいですし、日本へ発送してくれるセラーも多いためおすすめです。

ただ、海外のECサイトは日本への発送に対応していなかったり、決済手段として日本のクレジットカードが利用できなかったりします。その場合は、輸入代行サービスを利用しましょう。

現地仕入れ

2つ目は、旅行などで現地に行った際に、ついでに商品を仕入れてしまう方法です。免税店で購入すれば、関税も消費税もかかりません。

もっとも、国によっては「何ドル以上購入した場合にのみ免税の対象になる」といった免税条件が設定されていたりします。また、免税手続きができる期間が決まっているのが一般的なので注意してください。

輸入ビジネスの流れ

個人輸入で稼ぐまでの大まかな流れを以下で紹介します。

資金とクレジットカードの用意

まずは、輸入のための資金を用意しましょう。

また、海外のECサイトはクレジットカード決済が主流であるため、クレジットカードを作っておきましょう。

リサーチ

輸入する商品や、仕入れ先を選定しましょう。おすすめの仕入れ先は後述します。

輸入

扱う商品と仕入れ先が決まったら、早速購入して輸入しましょう。

輸入した商品を受け取る際は関税・消費税・通関手数料を徴収されます。

販売

商品を受け取って検品が済んだら、日本のECモールに出品しましょう。

輸入する前の準備

手間ひまかけて輸入しても、商品が売れなければ赤字になります。骨折り損にならないためには、輸入する前にどのような商品が売れるかリサーチする必要があります。

前述したとおり、販売先として代表的な市場はAmazonです。そこで、Amazonで儲かる商品のリサーチ方法等を解説します。

参考:Amazon

Amazonランキング

Amazonではカテゴリごとにランキングを確認できるので、まずはAmazonランキングで需要のある商品を確認しましょう。

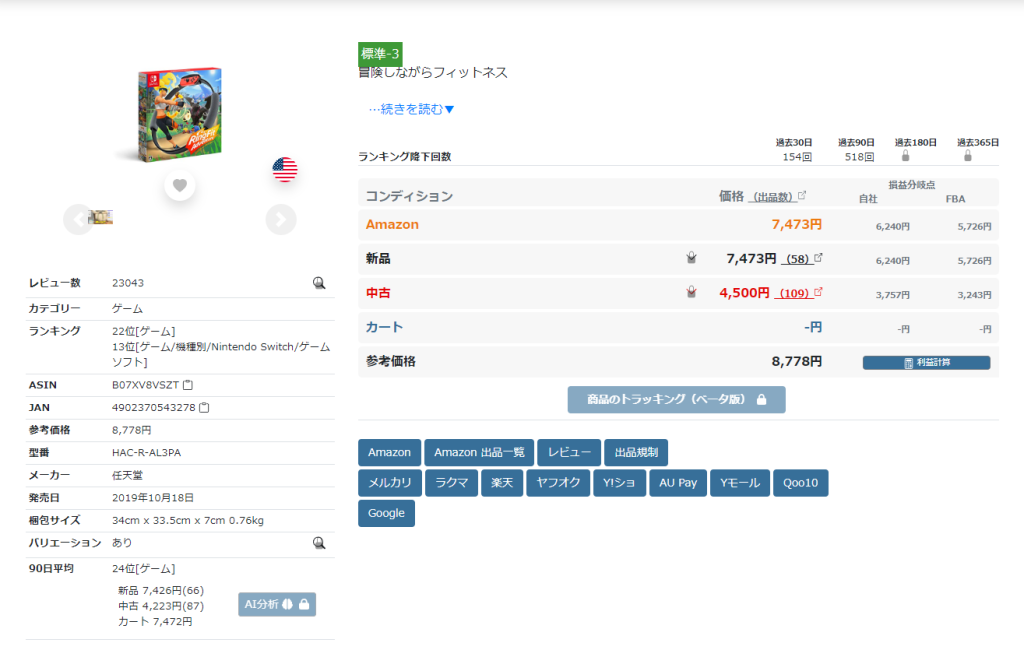

イーリサ

人気商品を把握したら、モノレートで相場やライバルセラーの数を確認しましょう。

参考:イーリサ

使い方は簡単です。イーリサのホームページを開いてアカウント作成した後、入力フォームに商品名、もしくはASINかJANコードを入力して検索してください。

すると、その商品の情報が表示されます。

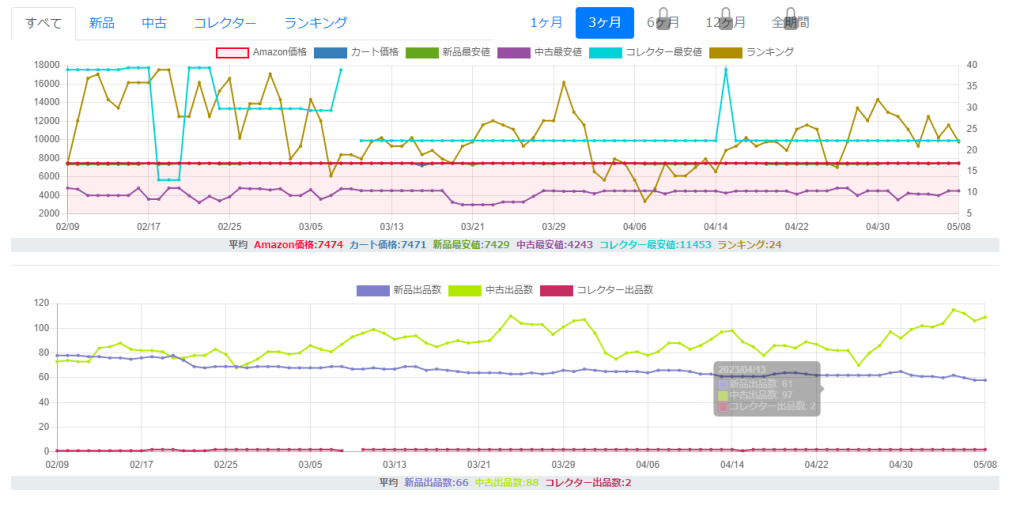

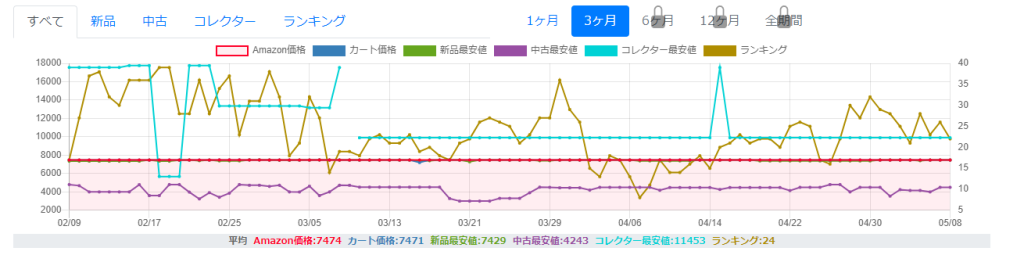

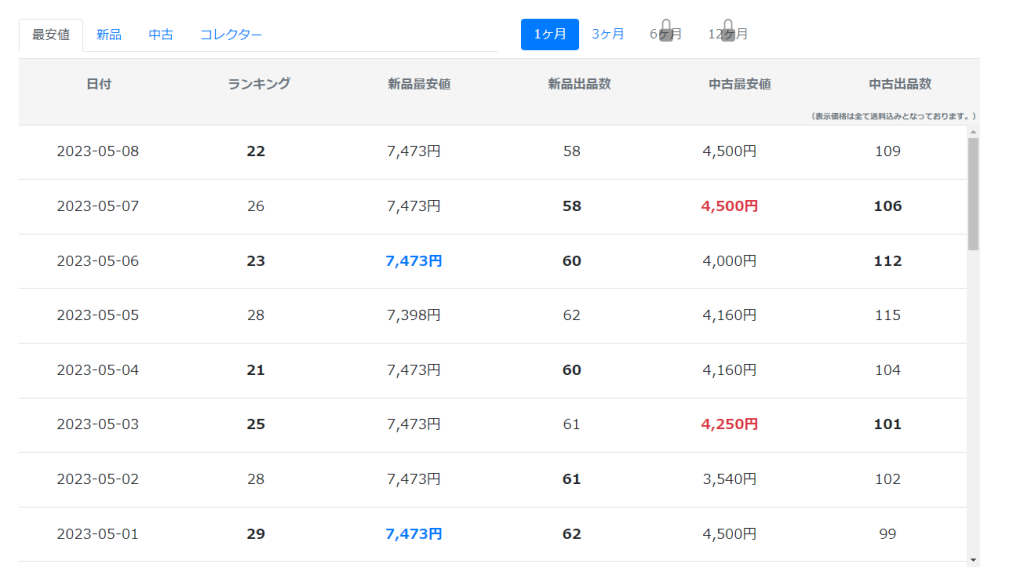

ページの下にスクロールすると、グラフが表示されます。

上段の紫色のグラフは最安値です。出品するときの価格設定の参考になります。最安値で仕入れて最高値で売るのが理想です。

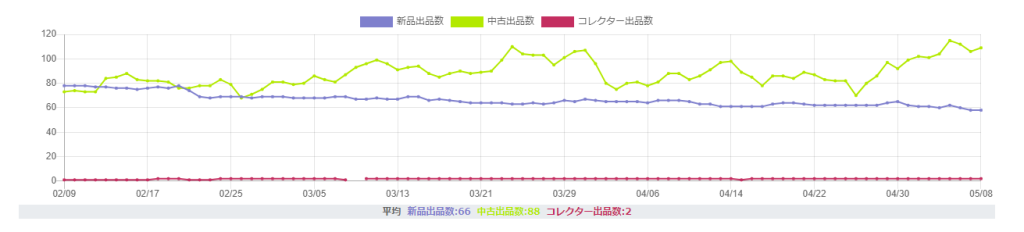

二段目は出品数のグラフです。

出品数が多いほど売れにくい傾向がありますが、出品数=ライバル数とは限りません。Amazonで実際にその商品の出品商品を見たときに、全員が最安値で出品していた場合は出品者全員がライバルとなりますが、価格差が大きい場合は、上位5人までがライバルです。

上段黄土色のグラフはAmazonにおけるその商品の人気ランキングです。山になっている時期がよく売れた時期です。

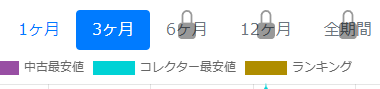

グラフの統計期間はグラフ右上の「1ヶ月」「3ヶ月」「6ヶ月」「12ヶ月」「全期間」をクリックすることで変更できます。

ただし、6ヶ月以上は有料版のみになっています。

また、左上の「すべて」「新品」「中古品」「コレクター」のタブで商品の状態を限定することもできます。

さらに、グラフの下までページをスクロールすると、日別にランキング順位・出品者数・最安値の変動を新品・中古品・コレクター品別に確認できます。

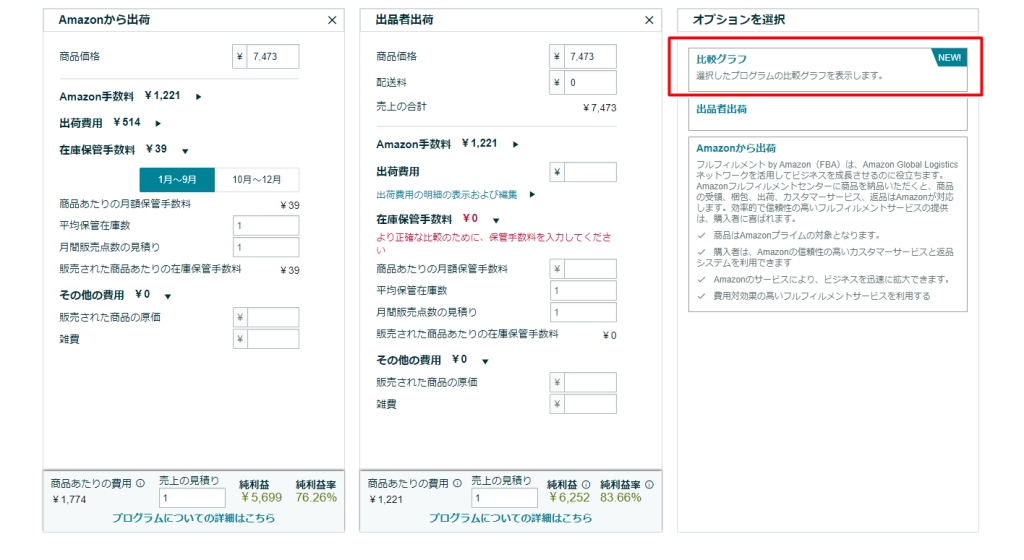

FBA料金シミュレーター

売れ筋商品を把握したら、仕入れに必要な費用を確認した上で損益計算をしましょう。

FBA料金シミュレーターを使えば、商品価格や仕入れ値、FBA倉庫への送料を入力するだけで、出品手数料やFBA利用にかかる手数料などを自動で計算してくれます。損益率も算出してくれるため、ひと目で利益の出る商品かどうかの判別ができます。

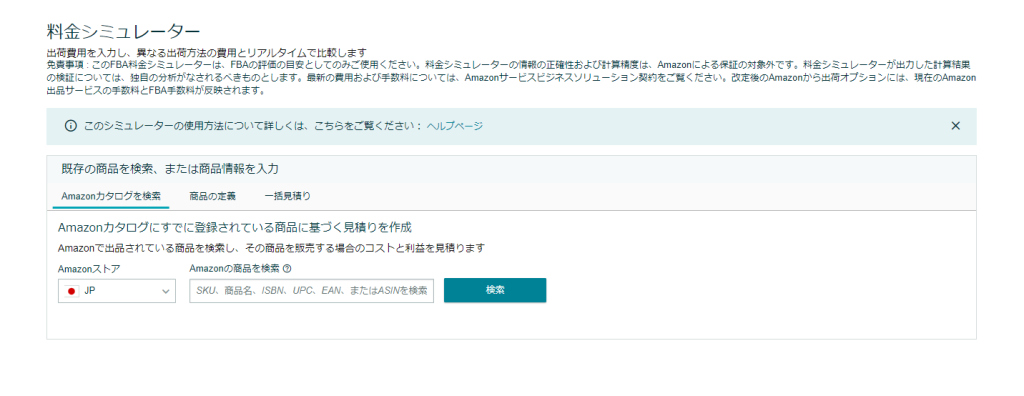

まずは、FBA料金シミュレーターのページを開いてください。

参考:FBA料金シミュレーター

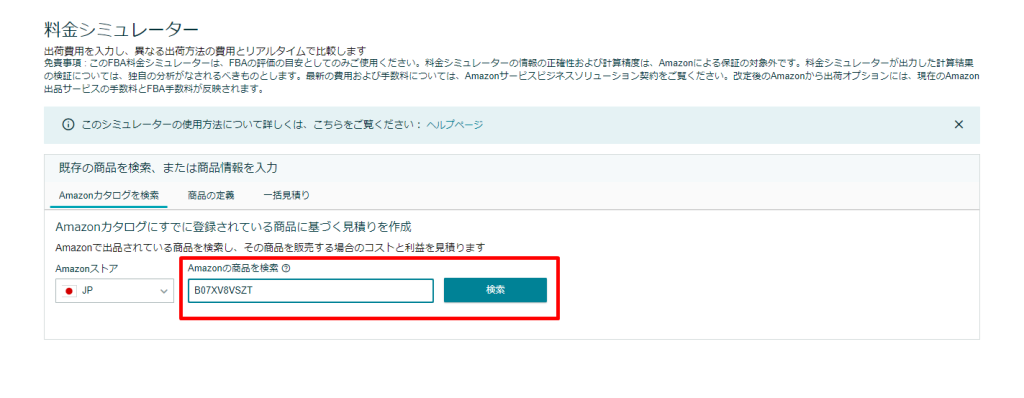

商品名やASINコードで検索して、商品を選択してください。

すると、出品手数料・FBA手数料が自動計算され、純利益と利益率が画面の下部に表示されます。

画面右側の「比較グラフ」をクリックすると、純利益やコスト等がグラフで表示されます。

クイックショップ

Google ChromeならFBA料金シミュレーターを使用するよりも、拡張機能「クイックショップ」を導入すると便利です。

参考:クイックショップ

クイックショップを導入すると、そのままAmazonの商品ページを開くだけで必要な情報を表示してくれます。

クイックショップを導入した状態でAmazonの商品ページを開いてみてください。すると、自動で利益の計算結果が表示されます。

仕入れ先

個人輸入におすすめの仕入れ先を4つ紹介します。

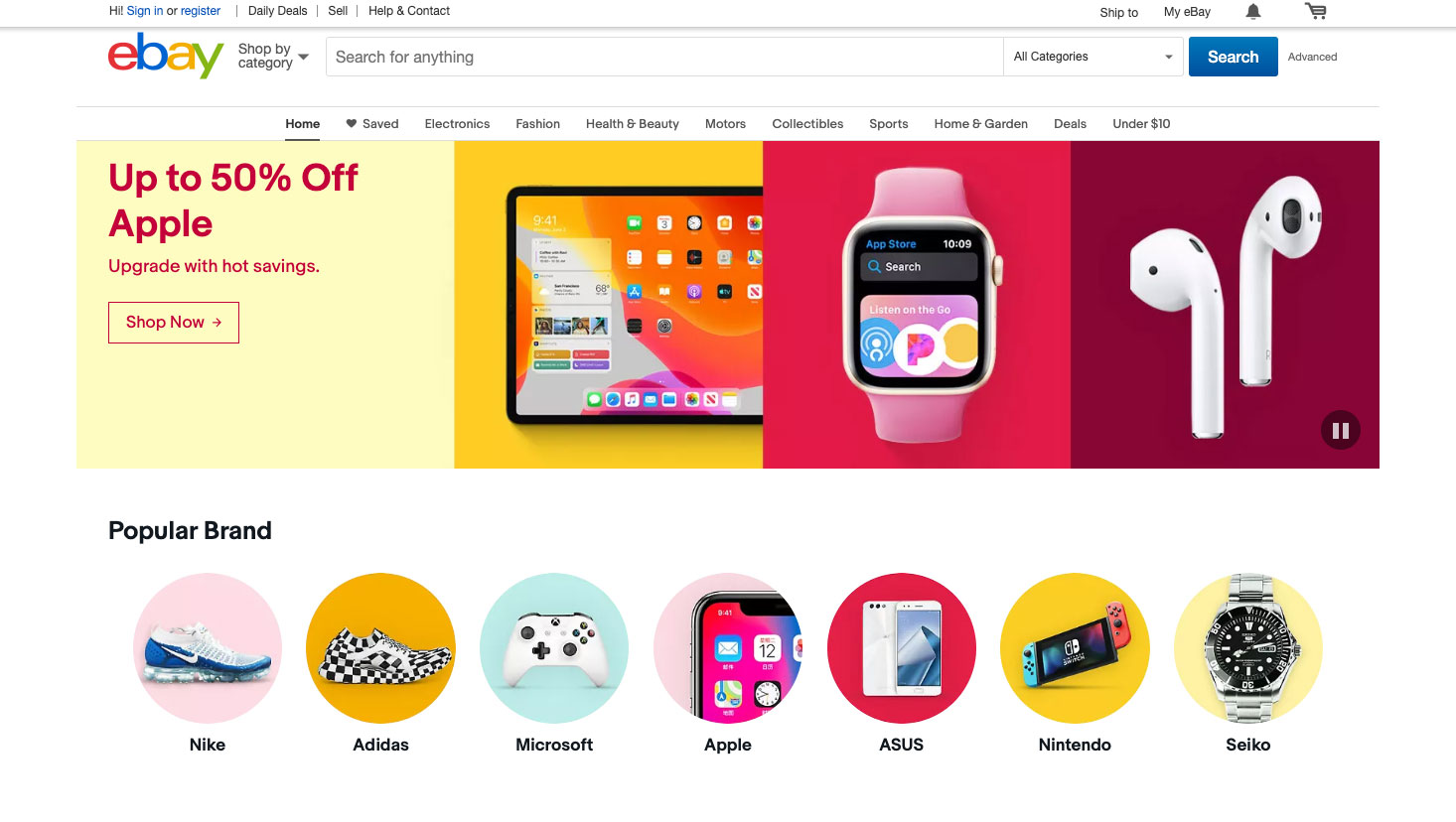

eBay

参考:eBay

eBayは世界最大級のオークションサイトで、その市場規模はヤフオクの10倍以上です。日本では買えない商品が多く出品されており、価格も日本より安くなっています。日本へ発送してくれる出品者も多いので代行サービスなしでも利用できます。

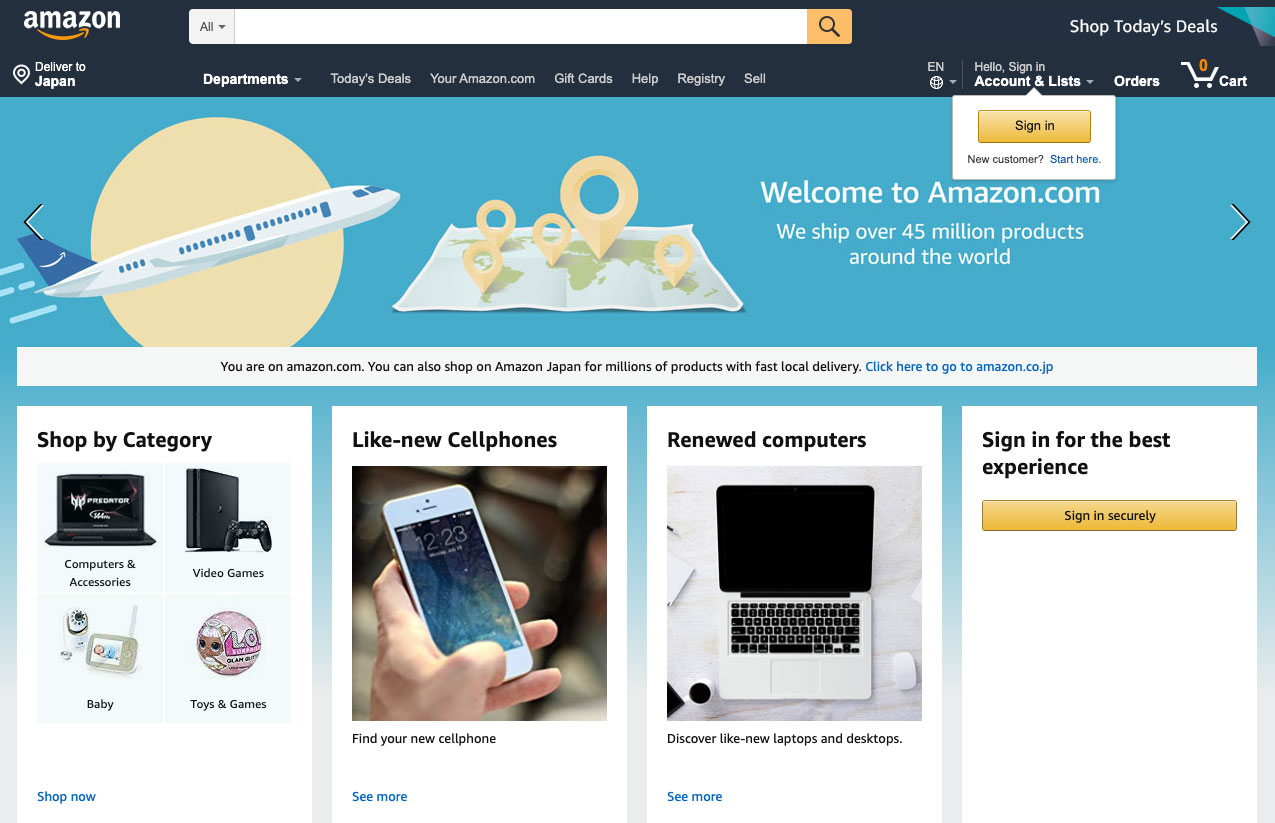

Amazon.com(アメリカ版Amazon)

参考:Amazon.com

Amazonは販売先としてだけでなく、仕入れ先としても使えます。Amazonは元々アメリカ発の通販サイトで、本家のAmazon.comは日本のAmazonよりもさらに品揃えが豊富です。

iHerb

参考:iHerb

iHerbはサプリ・健康製品を扱うアメリカの通販サイトです。日本語に対応しているため非常に使いやすいです。

Aliexpress

参考:Aliexpress

Aliexpressは中国のECサイトですが、中国国外のユーザーをターゲットにしています。日本語に対応している、日本のクレジットカードが使える、日本まで直接発送してもらえるなど、日本人にとって使いやすいサイトになっています。格安の中国製品を仕入れたいなら、まずはAliexpressを使ってみましょう。

輸入代行サービス

海外のECサイトは日本語に対応していないことが多く、日本に発送してくれないセラーもたくさんいます。

その場合は、輸入代行サービスを利用しましょう。

代行業者のタイプ

輸入代行業者には2種類のタイプがあります。

1つ目は、配送方法の手配や通関手続きなど、本当に輸入に必要な作業だけを代行してくれる業者です。

2つ目は、輸入手続きだけでなく、海外通販サイトでの購入・決済などの作業も代行してくれる業者です。日本語に対応していない海外通販サイトで購入する場合は、こちらのタイプの方がおすすめです。

代行業者の選び方

輸入代行業者の中には悪徳業者も存在するため、業者選びには注意が必要です。輸入代行業者を選ぶ際の基準を7つ紹介します。

1.送料

輸入代行サービスの送料は、定額制と従量制の2種類に大別できます。単発の輸入の場合は従量制の方がお得ですが、ビジネスとして継続的に輸入する場合は定額制の方が経済的です。

2.発送スピード

FedExやDHLなど国際宅配便で発送してくれる業者は、発送が早い傾向があります。

3.代行手数料

代行手数料は安いに越したことはありませんが、手数料無料を謳っている業者は怪しいので避けた方が良いでしょう。

4.サービスの質

特に梱包と検品の丁寧さが重要です。

5.オプションサービス

「商品撮影」「二次加工」「FBA直送」「セット化」などのオプションサービスがあると理想的です。

6.レスポンスの早さ

メールでの問い合わせに対して2営業日以内に返信してこない業者は避けましょう。

7.日本人スタッフの有無

現地での商品受け取りと発送作業は現地スタッフでも構いませんが、カスタマーセンターで対応するスタッフは日本人である方がスムーズなやり取りができて便利です。

おすすめの輸入代行業者

1.Shipito

参考:Shipito

Shipitoは購入代行・輸入代行両方を利用できるサービスです。会員登録や年会費は全くかかりません。

2.XBORDER

参考:XBORDER

XBORDERも注文から輸入まで代行してくれるサービスです。XBORDER内でAmazon.comの商品検索ができるため、非常に使いやすいです。

3.Fishisfast

参考:Fishisfast

Fishisfastは荷物転送に特化した代行サービスです。他のサービスと比べて送料がお得です。

4.はむはむ便

参考:はむはむ便

はむはむ便は格安転送サービスです。5%の手数料で購入の代行もしてくれます。

5.malltail

参考:malltail

malltailは「日本⇒海外」の発送代行と「海外⇒日本」の輸入代行の両方のサービスを提供しています。アメリカから日本への配送には基本的にヤマト運輸を利用します。

6.CHINAMART

参考:CHINAMART

CHINAMARTは、天猫Tmall・タオバオといった中国の大手ECサイトから商品を購入する際に出品者との交渉・決済を代行してくれるECサイトです。商品を全て日本語で閲覧・購入できるのでとても便利です。

個人輸入で稼ごう!

輸入ビジネスは必要な手続きが多いため、国内物販と比べればハードルが高いと言えます。しかし、慣れればどうということはありません。むしろ、国内物販よりもライバルが少ないため稼げます。ぜひ個人輸入ビジネスに挑戦してみてください。